猫のペット保険には、大きく分けると2つのタイプがあります。通院・入院・手術の3つを補償するフルカバー型と、「通院のみ」「入院・手術のみ」といった補償範囲を限定した特化型です。

今回は、猫のペット保険のタイプ別の補償範囲と、それぞれのメリット・デメリット、加入前に知っておきたいポイントなどを解説します。

もくじ

フルカバー型とは、通院や入院、手術の治療費が補償対象となるペット保険です。日常の通院治療だけでなく、入院や手術などを含めた幅広いリスクに1つの保険で備えられます。

例えば、補償対象になるものは以下の通りです。

ただし、ペット保険によって補償対象となる治療費は異なります。特に、時間外診療費が補償されるペット保険は少ないため、補償範囲については必ず事前に確認することが大切です。

フルカバー型のメリットは、入院や手術だけではなく、通院を含めた補償対象となる治療全般が補償される点です。病気やケガの症状によっては、通院だけでなく入院が必要になったり、手術が必要になったりするケースがありますが、そんな場合でも安心して治療を続けられます。

例えば、猫がかかりやすい病気に腎臓病や尿路結石症があります。これらは通院治療が中心となり、症状をみながら長く付き合っていく必要のある病気で、症状が重くなると入院や手術が必要になることもあります。幅広い補償内容をカバーするペット保険に加入しておけば、飼い主さんの経済的負担も軽減されます。

飼い主さんの中には「手術のみ」といった特化型のペット保険に加入したあと、「不安だから」と他のペット保険に追加で加入するケースもみられます。ただ、ペット保険の掛け持ちは、結果的にトータルの保険料が高くなることもあります。特にペットが高齢になると保険料も上がるため、事前の確認が必要です。

フルカバー型であれば、複数の保険に加入するよりも保険料を抑えられるでしょう。

フルカバー型のデメリットは、補償範囲が広いことから、保険料が高いものもあります。窓口精算に対応している保険など補償内容や利便性が高いものを求めるほど、保険料も高くなります。保険料が気になる場合は、求める補償内容やサービス内容と不要な内容の精査が必要になるでしょう。

また、高齢になった際に保険料が高額になり、類似した補償内容で安い保険に乗り換えを検討する人もいます。加入時に高齢になったときの保険料も見ておきましょう。

入院・手術特化型は、入院と手術のみを補償するペット保険です。通院は補償外になるものの、その分、高額になりやすい入院や手術が補償されます。

入院・手術特化型は、入院と手術の両方に備えられる点がメリットです。手術を受けるケースでは、入院が必須になることも少なくありません。入院と手術は治療費が高額になりやすいため、保険で備えられる点は経済面での安心感が大きいといえます。

入院・手術のみを補償する保険のデメリットは、通院が補償されない点です。そのため、継続的な通院が必要な病気やケガの場合には自己負担額が多くなってしまいます。また、入院や手術は通院よりも発生頻度は少ないため、毎月の保険料によってはもったいないと感じる可能性もあるでしょう。

入院・手術特化型のペット保険から通院補償のあるペット保険に乗り換える場合は、慢性疾患などの既往症があると、新規加入は難しい可能性があります。補償内容を重視する場合は、健康なうちから手厚い補償を選ぶことが大切です。

また、歯科疾患や遺伝性疾患(膝蓋骨脱臼や椎間板ヘルニア)などが補償になっているか、年間の限度額や利用回数、限度額に達してしまった場合も保険契約が失効してしまう恐れはないか、なども確認しておくと安心です。

手術特化型は、手術のみを補償するペット保険で、通院や入院の補償は受けられません。猫の手術は頻度が少ない傾向にあるものの、1回の費用が高額になる可能性があります。

手術特化型のメリットは、安い保険料で高額な手術に備えられる点です。手術費は数十万円になる場合も珍しくありませんが、手術特化型であれば万が一の際も自己負担額を減らすことが可能です。

月々の保険料を抑え、手術が必要な大きな病気やケガのみに備えたいと考える飼い主さんに向いているといえるでしょう。

手術特化型のデメリットは、通院や入院の治療費が補償されない点です。手術が必要となるケースでは、手術の前後に入院や通院を伴うことがほとんどです。手術費はカバーされても、入院や通院で自己負担額が多くなる可能性があります。

手術特化型のペット保険は多くありません。加入を検討できるペット保険の選択肢が限られてしまう点は注意が必要です。

また、猫の平均手術費用は、1回あたり約19万円ともいわれています。1回あたりの保険金支払額が十分にあるか確認しましょう。

猫のペット保険の補償内容はさまざまです。そのため、どのタイプの保険を選べばよいか迷う飼い主さんも多いでしょう。

ここでは、通院・入院・手術の3つを補償するフルカバー型と特定の治療費を補償する特化型、それぞれに向いている人の特徴を解説します。

フルカバー型の保険が向いているのは、充実した補償を求める人です。通院・入院・手術の3つが補償されるため、愛猫が突発的な病気やケガに罹患しても、補償対象の傷病であれば自己負担額を抑えることができます。

フルカバー型のペット保険は補償が充実している一方、保険料は高いものから安いものまでさまざまです。補償内容と保険料のバランスを見て判断するのがおすすめです。

また、ペット保険の多くは通院・入院・手術を補償します。「さまざまな選択肢の中から、愛猫に合ったペット保険を選びたい」という人にはフルカバー型が向いているといえます。

特化型のペット保険は、保険料を抑えて必要な補償のみが欲しい人に向いています。特化型はフルカバー型と比較すると、保険料が安くなる場合が多いからです。

ただし、通院補償のないペット保険は、保険料が安くなったとしても慎重に加入を検討することが大切です。猫は腎臓病など泌尿器系の病気にかかりやすく、長期の通院が必要になることも珍しくありません。高額になる通院が増えた場合にどうするかを考えておく必要があります。

経済的にある程度の蓄えがあり「日常的な出費は自己負担でも問題ない」という人は特化型が向いているといえるでしょう。また、すでにペット保険に加入しており、乗り換えは希望しないものの補償を手厚くしたいという人にも特化型が役立つでしょう。ただし、重複加入が可能かという点と、実際の治療費を超える保険金は受け取れないという点に注意が必要です。

猫のペット保険が必要かを検討する上で役に立つのが、猫の平均寿命と平均医療費です。

ここでは、信頼性のあるデータを用いて、それぞれを詳しく解説します。また、実際の保険金の支払い事例もご紹介します。

猫の平均寿命は15.79歳とされ、2010年と比べて1.43歳も延びています(※)。医療技術の進歩やペット保険の普及により、平均寿命は今後も伸び続けると想定されます。

愛猫と一緒に過ごせる時間が増える一方、年を重ねるごとに病気やケガのリスクが高くなるのは人も猫も同じです。また、高齢になるほど、命に関わる深刻な病気やケガに罹患する可能性が高く、治療費も高額になるかもしれません。

ペット保険に加入していない場合、猫の治療費は全額自己負担です。自己負担を減らしたいと考えるのであれば、ペット保険への加入がおすすめです。

※一般社団法人ペットフード協会|令和5年(2023年)全国犬猫飼育実態調査

猫の1回あたりの平均治療費は、通院・入院・手術によって大きく変わります。

<犬猫の1回あたりの平均治療費>

| 手術費 | (犬)20万0,515円 (猫)19万1,571円 |

| 入院費 | (犬)10万0,495円 (猫)10万1,397円 |

| 通院費 | (犬)1万3,739円 (猫)1万2,402円 |

手術費と入院費は、通院費に比べて高くなる傾向があります。

とはいえ、「いつもの通院費は安いから通院補償は必要ない」と考えるのはあまりおすすめできません。通院は何度も繰り返すことが多いからです。病気の症状によっては、年間に10回以上通院することもあります。例えば、不調の原因が特定できない場合など、検査が必要になると通院でも数万~数十万円の治療費がかかることもあるでしょう。

猫の病気やケガの治療費は、1回の通院のみであればそれほど高額になることは少ないものの、病気の種類や症状、回数によっては結果として高額になる可能性があります。

ここでは、治療費が高額になった事例をご紹介します。

異物誤飲で2日間入院し、手術を伴いました。

入院2日間、手術1回

| 治療費総額 | 11万0,484円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 7万0,339円 |

| 自己負担額 | 4万0,145円 |

腎不全で29日間通院しました。手術や入院はありません。

通院29日間

| 治療費総額 | 63万6,658円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 34万4,161円 |

| 自己負担額 | 29万2,497円 |

【治療事例】ガンと肺水腫・ミックス(10歳)

ガンの一種であるリンパ腫と肥満細胞腫、肺に水が溜まる肺水腫を併発したため、2回の通院検査の後、6日間の入院・手術をしました。術後は、経過観察のため4回通院し約59万円かかりました。

通院6日間、入院6日間、手術1回

| 治療費総額 | 59万5,658円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 37万4,961円 |

| 自己負担額 | 22万0,697円 |

猫のペット保険の選び方は「フルカバー型と特化型のどちらにするか」というだけではありません。保険によって補償内容は大きく異なるため、補償内容をよく理解した上で選ぶ必要があります。

猫のペット保険では以下の4つに注目しましょう。

以下ではそれぞれについて解説します。

ペット保険にはさまざまなものがあり、保険によって補償内容が異なります。そのため、検討しているペット保険が、猫がかかりやすい病気やケガが補償対象となっているかを必ず確認しておきましょう。

| 猫に多い病気・ケガ |

|---|

| ● 歯周病などの歯科疾患* ● 異物誤飲 ● 腎不全 ● 尿路結石症(尿石症) ●心筋症 ● ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ● 多発性囊胞腎(のうほんじん) ● 肥大型心筋症 ● 骨軟骨異形成症 |

当社のペット保険「げんきナンバーわんスリム」の場合、猫に多い上記の傷病も補償対象となります。

ペット保険の中には、猫が発症しやすい歯周病などの歯科疾患を補償対象外としているものもあります。また、猫は腎臓病など繰り返し通院が必要となる病気にかかりやすいため、通院補償の有無も保険選びのポイントとして大切です。

保険金の支払い金額の上限についても確認しましょう。

入院・通院・手術を合わせて「年間最大補償額 200万円」など一見して補償が手厚いように見える保険でも、手術は1回「〇万円まで」、通院は1日「〇千円まで」など、入院、通院、手術それぞれに1日あたりの支払い限度額が設けられている場合、1日あたりの上限を超えた分はすべて自己負担になります。

<犬猫の1回あたりの平均治療費>

| 手術費 | (犬)20万0,515円 (猫)19万1,571円 |

| 入院費 | (犬)10万0,495円 (猫)10万1,397円 |

| 通院費 | (犬)1万3,739円 (猫)1万2,402円 |

犬猫の1回あたりの平均手術費は20万円前後、通院費は1万円以上である上に、平均よりも高い治療費が発生することも少なくありません。

万が一の高額治療に備えるなら、「1日あたりの保険金支払い額の上限がない保険か」「上限金額が十分にある保険か」の確認が大切です。

猫は腎臓病や尿石症など通院が多い病気にかかりやすく、重症化すると頻繁な通院が必要になり年間で20回以上の通院をすることも少なくありません。

通院と比較すると入院や手術の頻度は多くはないものの、骨折で手術を2回行ったり、異物誤飲をした数か月後にもう一度異物誤飲で手術をしたりという事例もみられます。そのため、入院、通院、手術それぞれの年間の利用上限回数も十分か確認するとより安心です。

あわせて、利用回数のカウント条件も確認しておきましょう。慢性疾患や通院が多くなってしまった年でも、更新時に前年の利用回数がリセットされ更新後も同じ回数が使用できるものであれば安心して長く加入できるでしょう。

ペット保険の中には更新時に、保険の利用状況によって保険料が割増しになったり、更新時に特定の傷病が補償対象外となるなど補償条件が変更されるものもあります。

また、年間の支払い限度額まで保険金を受け取った場合、保険契約が失効になり更新ができないといった保険もあります。

継続ができなかった場合や条件変更があった場合、それまでの病歴によっては他に新規加入できる保険がなくなってしまう可能性もあります。意図しない条件変更や継続できないといったトラブルを避けるために契約前に約款や重要事項説明書を必ず確認してから契約をするようにしましょう。

なお、当社のペット保険「げんきナンバーわんスリム」では、保険の利用状況に応じた保険料の割増や契約更新時の補償内容の変更、年間の限度額まで保険を利用した場合の契約失効といった対応は行っていません。加入時と同じ補償内容、同じ限度額で更新し続けることができます。

高額治療費の支払いに強い猫のペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。ペット&ファミリー損保は日本のペット保険会社の中で長い歴史を持つ会社の1つです。

『げんきナンバーわんスリム』には3つの特徴があります。

商品の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。

例えば、1日あたりの保険金支払い限度額が1万円の保険に加入していた場合、通院で10万円の治療が発生しても、1日あたりの限度額を超える9万円は自己負担となります。

しかし、『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。

年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても、年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。

猫に多い腎臓病は通院中心の治療となることが多いため、通院回数に制限がないのは大きなメリットといえるでしょう。

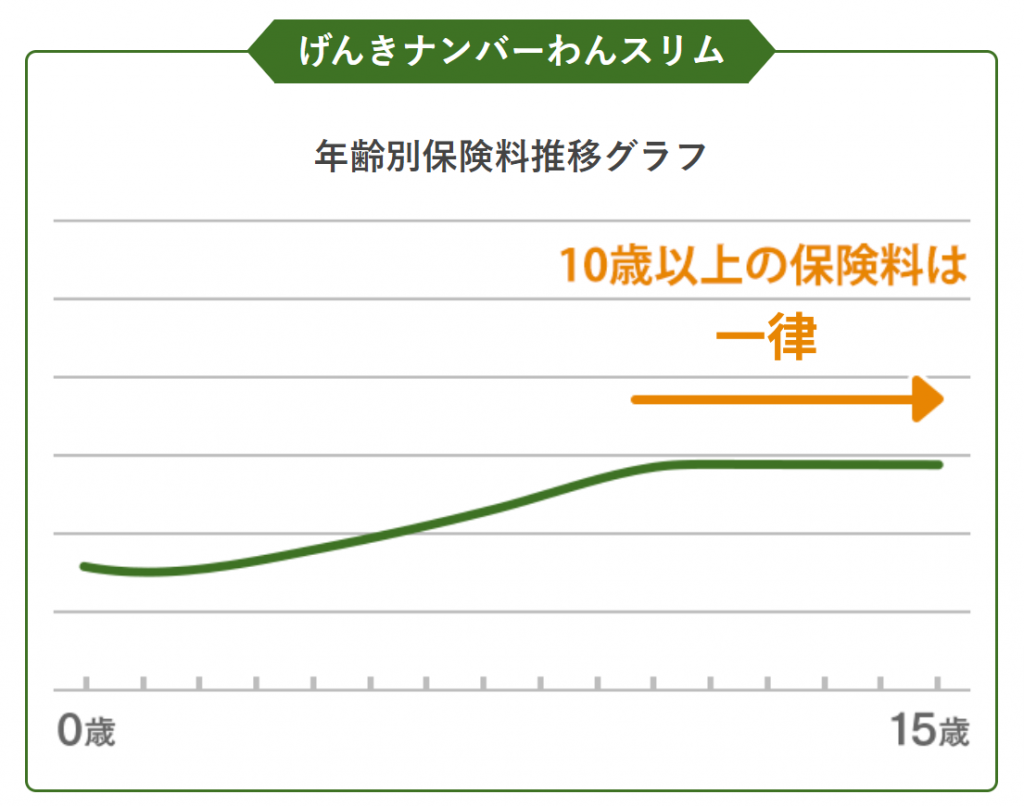

ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。特にペットの年齢が10歳を超えると保険料が大きく値上がりする場合があります。

『げんきナンバーわんスリム』は猫なら月々1,310円から*ご加入いただけ、生涯保険を続けられるように10歳以降の保険料は一律です。

契約更新時の審査はないため、契約時と同じ条件で終身での継続が可能。将来の経済的負担を気にすることなく、安心して万が一の備えが続けられます。

*プラン50(猫・初年度保険料1歳)の場合

『げんきナンバーわんスリム』は全国すべての動物病院に対応しています。通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。急な休日や夜間の診療でも安心です。

さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(FIV)も補償対象となります。

先天性や遺伝性の病気が心配な0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。

猫に多い以下の病気やケガの治療も幅広く補償します。

| 猫に多い病気・ケガ |

|---|

| ●歯周病などの歯科疾患※4 ●異物誤飲 ●腎不全 ●尿路結石症 ●心筋症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●多発性囊胞腎(のうほんじん)症 ●肥大型心筋症 ●骨軟骨異形成症 |

補償プランはご都合に合わせて、シンプルでわかりやすい2種類からお選びいただけます。

※ 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※ 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

24D194-241128

猫のペット保険には、通院・入院・手術の3つを補償するフルカバー型と、「手術・入院のみ」「手術のみ」といった特化型の2種類があります。治療費の自己負担について、飼い主さんがどのように考えるかによって、選択肢は変わってくるでしょう。

いずれにしても、猫は年を重ねるにつれ腎不全など深刻な病気を発症しやすく、入院や手術のリスクも高くなります。自己負担額を少しでも減らしたいと考えるのであれば、ペット保険の補償内容をしっかり確認した上で、万が一に備えておくことが大切です。