愛犬にできものを発見したら、悪いものではないか不安になりますよね。皮膚のできものには様子を見てもよい良性のものもあれば、すぐに治療が必要な悪性のものもあります。しかし、見た目だけでは判断ができないものが多く、確定診断には病理検査が必要なことも。愛犬にできものやしこりを発見したときの対処法や考えられる病気、病院での検査や治療方法について解説します。

もくじ

犬の皮膚や皮下組織のできものは腫瘤(しゅりゅう)といい、体の至るところにできます。

硬さ、大きさ、痛みの有無は原因によって異なり、色は白から肌色、赤、黒などさまざま。形も表面が滑らかなものからいびつなものまであり、徐々に大きくなる場合もあります。

また、体の臓器や組織をつくる細胞が本来のルールとは逸脱して過剰に増殖してできる塊(腫瘍(しゅよう))があり、腫瘍には良性のものと悪性(がん)のものがあります。

腫瘤(しゅりゅう)や腫瘍(しゅよう)の原因は様々で、悪性腫瘍(がん)は比較的高齢の子に多いものの、腫瘤や腫瘍自体は年齢関係なくできることが多いです。

愛犬の体にできものを見つけたら、まずはできものの状況を確認しましょう。

周囲が赤く腫れている、出血している、潰れている、本人が気にして舐めたり噛んだりしているようなら、二次感染や炎症による痛みをともなっている可能性があります。

すみやかに動物病院を受診しましょう。

できものの場所や外観の特徴から、良性か悪性か見当をつけられる場合もあります。しかし、多くは見た目だけで判断するのは難しく、小さくても悪性の可能性があるため、病理検査を行います。

一般的に悪性腫瘍は早く大きくなる傾向があり、腫瘍細胞を取り残さないように実際のできものよりもかなり大きく切除する必要があります。

できるだけ小さいうちに切除したほうが犬の負担が少ないため、赤く腫れたり出血がなく、本人が気にしていない場合も、数日経ってもできものが改善しないのであれば動物病院を受診しましょう。

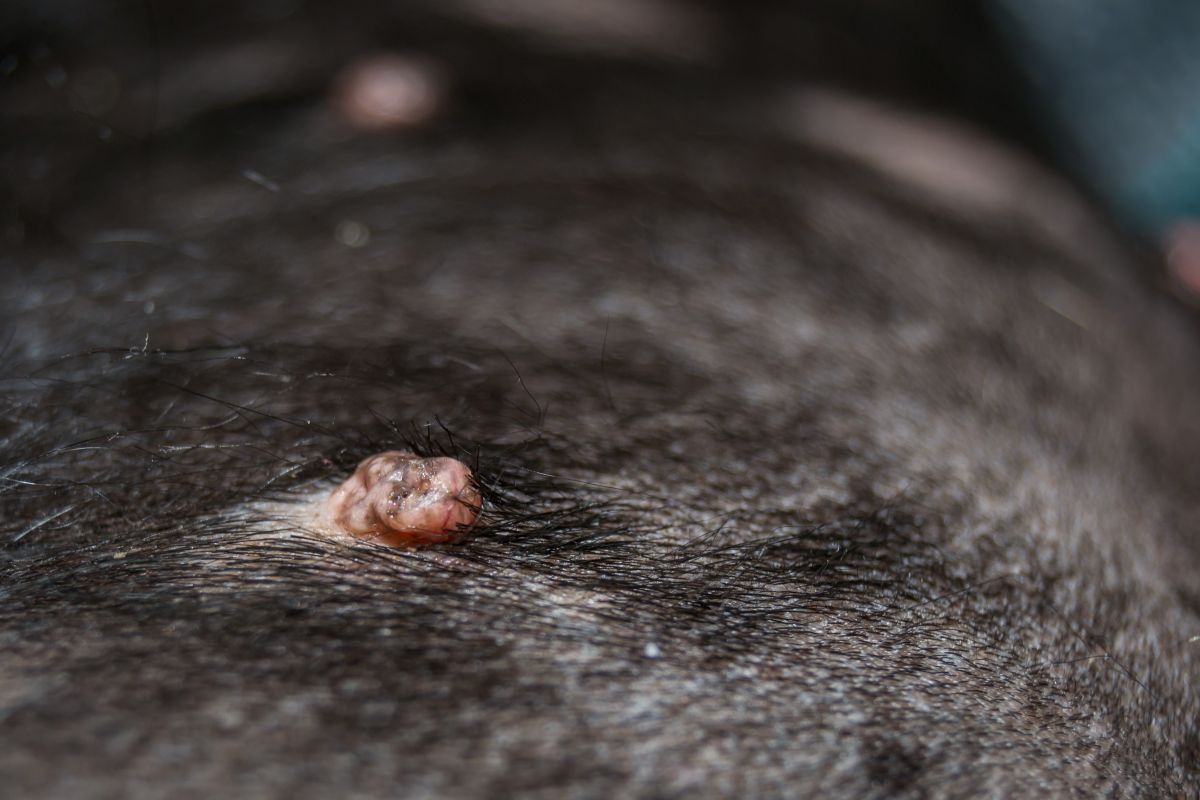

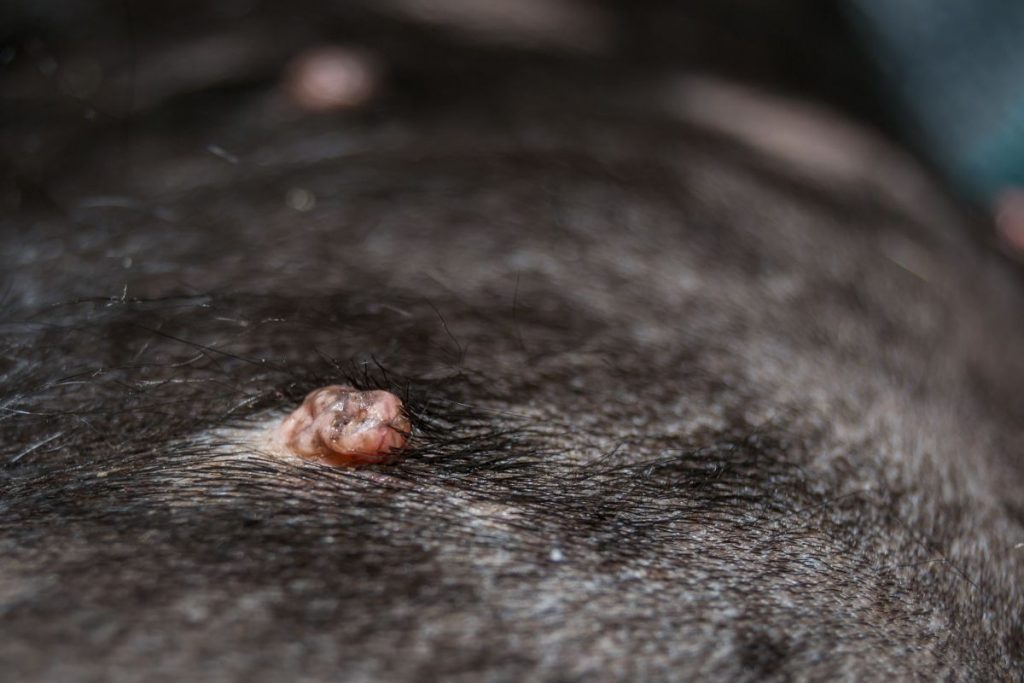

「イボ」と呼ばれているできもの。パピローマウイルスが誘因のカリフラワー状をした良性の腫瘍であることが多いですが、ウイルス以外が原因の場合もあります。

また、発症は比較的若い犬に多いですが、老犬(高齢犬)の体の表面にできることもあります。

痛みはありませんが、傷がつくなどして出血する場合があります。良性腫瘍のため治療を必要としないことが多く、ウイルス性では数週間から数ヶ月で自然消失します。

皮脂線(主に皮脂を分泌する皮膚の内部にある腺)が異常に増殖したもの。多くは直径1cm以下の脱毛したドーム状に見えます。

全身どこでも発生しますが、頭部にできやすい傾向にあります。腫れたり小さな腫瘍がたくさんできたりすることもあります。

老齢犬に多く、イングリッシュ・コッカースパニエル、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ダックスフンド、プードル、シー・ズーなどによくみられます。

治療は外科切除を行います。まれに皮脂腺癌という悪性腫瘍も認められるため、切除した組織を病理検査する必要があります。

粉瘤(ふんりゅう)やアテロームとも呼ばれます。フケや垢として剥がれ落ちるはずの角質や皮膚の脂のかたまりが、嚢胞(のうほう:皮下にできた袋)にたまってでる良性腫瘍です。

中高齢によく見られ、撫でているとき、ブラッシングやシャンプー時に気づくことが多いです。

表皮嚢胞の多くは皮膚表面が赤くなって盛り上がり、しこりをつまむと、中から黄色味がかった灰色の老廃物が出てきます。

徐々に大きくなって嚢胞が破裂すると、周囲に激しい炎症が起こり、強い痛みが出ます。粉瘤を無理やり潰して絞り出すことで、傷口から細菌が入って化膿することもあります。

気になる場合は動物病院を受診しましょう。

小さな粉瘤なら細胞診の検査と一緒に表皮嚢胞にある袋ごと絞り出して終了となりますが、粉瘤が大きいと、局所麻酔をして切除する必要があります。

皮下組織にできる脂肪組織の良性腫瘍です。脂肪の多い背中や太ももなどにできることが多く、通常はぷよぷよとした柔らかいしこりとして発見されます。

痛みやかゆみなどはなく、通常は大きさもほとんど変化しないため様子を見ることが多いです。

しかし、急に大きくなったり、できた場所が悪く歩きにくかったりする場合は、必要に応じて外科切除を行います。

悪性腫瘍の脂肪肉腫は局所に広がることもありますがまれです。見た目だけで良性・悪性を区別できませんが、急速に大きくなる場合は注意が必要です。

頭部(特に耳)、四肢に発症しやすい良性の腫瘍。3歳未満の若い犬に多く、若齢犬以外にも見られます。

ボクサー、ダックスフンド、コッカー・スパニエル、グレート・デーン、シェットランド・シープドッグ、ブル・テリアで発症しやすいです。

ほとんどの場合、3ヶ月以内に自然に縮まって小さくなります。

免疫に関与する肥満細胞が腫瘍化した悪性腫瘍(がん)です。

皮膚炎のような症状が出る場合もあれば、盛り上がってこぶ状になり、表面が壊死したり筋肉が硬くなったりするなどさまざまな形態を示すため、見た目だけでは判断が難しいです。

嘔吐や食欲不振、下痢、血圧の低下などの全身症状を引き起こすこともあります。

治療の基本は外科治療になりますが、取り切れない、転移が見られる、多発しているといった場合は、抗がん剤や放射線治療を行うこともあります。

犬の皮膚腫瘍では最も発生頻度が高く、レトリバー、ボストン・テリア、パグなどに発症しやすいです。

脇の下から後ろ足の付け根近くまで左右5個ずつ分布する乳腺にできる腫瘍で、1か所もしくは複数か所にできます。

犬の場合、良性か悪性かは50%で、悪性腫瘍の50%は早期から転移などが生じ、経過が悪いといわれています。

最初は小豆くらいの硬いしこりとして発見されます。あまり大きくならないものは良性の可能性が高いですが、確定診断には外科切除を行い、病理組織検査をする必要があります。

悪性の場合は、再発や血管・リンパ管を通して転移する可能性があり、肺に転移することも多いため、抗がん剤や放射線治療を行います。

発生には性ホルモンが関与していると考えられ、未避妊の中高齢のメス犬に多いです。しかし、オス犬に発生することもあり、さまざまな犬種で見られます。

メス犬なら初回発情前に避妊手術をすることでリスクを減らせますが、初回発情以降は発情が来るたびに予防効果が弱くなります。避妊手術は、初回発情の少し前、生後6ヶ月ごろが望ましいでしょう。

メスの子犬をお迎えしたら、避妊手術について早めに動物病院で相談してください。

リンパ球という免疫細胞が増殖する悪性腫瘍(がん)です。

内臓にできるタイプもありますが、体にしこりを作るものとしては体表にあるリンパ節がはれる「多中心型」と皮膚に病的変化が起こる「皮膚型」があります。

多中心型リンパ腫の場合、顎、脇の下、内股、ひざの裏などにあるリンパ節が腫れて、しこりとしてさわれるようになります。

中高齢に多く病状が進行するまではほとんど症状を認めないことが一般的。予防接種などでの受診時にリンパ節の腫れが発見されることも少なくありません。

症状の進行にともない、食欲や元気の低下、発熱、体重減少などの全身症状が見られることもあります。また、治療方法は、抗がん剤が一般的です。

皮膚型リンパ腫も中高齢の犬に多く発症します。皮膚のかゆみやフケ、湿疹や脱毛などを広範囲におこす「上皮向性」が一般的です。

体表リンパ節、肝臓、脾臓、骨髄、肺、心臓、消化管など全身に転移する場合があり、治療方法は、抗がん剤が一般的です。

動物病院では、できものの大きさを計測し、麻酔なしで細い針を刺して、中の細胞を吸引、採取し顕微鏡で観察するのが一般的です。

一部の細胞しか採取できず確実な診断ができない場合は、できものを一部もしくは全体的に切除し、病理組織検査を行います。

悪性腫瘍(がん)が疑われる場合は、他臓器への転移などがないかを確認するため、血液検査やレントゲン検査、エコー検査を行います。

がんになってしまうと検査代だけでなく治療費が高額になりやすいため、あらかじめ治療費を備えておきましょう。

大きさがほぼかわらない、炎症や化膿を起こしていない、組織球腫など自然に小さくなる可能性が高いといった場合は、経過観察になることが多いです。

経過観察中に急に大きくなったり、本人が気にしたりしている場合にはすぐに病院に行きましょう。

良性でも本人が気にして出血や炎症を起こしている、場所が悪かったり大きかったりして歩きにくいといった場合は、外科切除を行います。

悪性の場合は、切除可能なものであれば外科切除が第一選択です。切除するだけで治療終了になる場合もありますが、必要に応じて化学療法なども行う場合もあります。

多中心型リンパ腫など腫瘍によっては化学療法が第一選択になります。すでに転移がある、犬の健康状態によって外科治療が適用されないなど、状況によっては外科治療と合わせて行うこともあります。

腫瘍の種類によって薬の種類や投与間隔は異なります。抗がん剤治療後は定期的に血液検査をし、副作用の有無を確認します。

また、犬の便や尿に抗がん剤が排泄されるため、排泄物の処理をする際には注意が必要です。

腫瘍によっては、放射線治療が第一選択になります。

また、転移や犬の状態により手術ができない、手術で取りきれないといった場合や、外科治療と組み合わせる方法で、放射線治療を行うこともあります。

基本的には、設備が整った二次診療施設での実施となるため、かかりつけ医からの紹介が必要です。

愛犬の体のできものに気づくためには、日々愛犬の体を確認する習慣が大切です。

シャンプーやブラッシング、マッサージ、耳のケア、歯磨きなどで直接触れたり、目で確認したりする機会を意識的にもつことで、早期発見を心がけましょう。

できものの良性・悪性は見た目だけで判断することは難しいです。愛犬の体にできものを発見した場合は、動物病院を受診しましょう。