ペット保険の補償内容は大きく分けて、通院・入院・手術の3つがありますが、保険加入後の発症であれはアレルギー性皮膚炎の治療費も補償対象となるのが一般的です。ただし、アレルギー発症後は新規加入が難しくなったり、関連する病気が補償対象外になったりすることがあります。

そこで今回は、一般的なペット保険の補償内容をはじめ、犬がかかりやすいアレルギー性皮膚炎や外耳炎の原因と症状、犬のペット保険選びのポイントを解説します。

もくじ

一般的な犬のペット保険の補償範囲は、大きく分けて以下の3つです。

保険によって、通院・入院・手術の3つが補償されるフルカバー型と、「手術のみ」「入院・手術のみ」など補償範囲を限定している特化型に分かれます。特化型の場合、例えば「手術のみを補償する保険」であれば、入院や通院に対する治療費は補償対象外になり、入院や通院にかかった治療費は全額自己負担となります。

以下では、通院・入院・手術の3つの補償範囲について詳しく解説します。

通院補償は、愛犬が病気やケガで通院した際の治療費に対する補償です。

通院とは、入院や手術を伴わない診療目的で動物病院を訪れることを指します。補償対象となる治療費はペット保険ごとに異なりますが、治療のための処置、薬の処方、検査などの費用が補償されるのが一般的です。

通院補償のメリットは、治療費の経済的な不安を抑え、安心してペットを動物病院に連れていけるという点です。

犬の場合、下痢や軟便、外耳炎、皮膚炎などで通院する機会が多いため、日常的な通院の自己負担額を減らすことができます。愛犬の体調不良に気がついたとき、速やかに診察を受けられれば、病気やケガの早期発見や悪化の防止につながるでしょう。

入院補償は、愛犬が病気やケガで動物病院に入院した費用に対する補償です。入院時には、入院中の診察や処置費用、投薬費などのほか、愛犬が動物病院に宿泊する費用(入院料)が発生します。

長期にわたる治療が必要なケースや安静を要する病気やケガでは、入院を勧められることがあります。入院期間が長くなるほど治療費は高額となるため、入院を勧められても経済的な理由から自宅療養を選ぶ飼い主さんもいます。

しかし、療養中の愛犬を自宅で24時間看護するのは負担が大きく、飼い主さんの生活や仕事に影響を及ぼしかねません。入院補償が充実したペット保険に加入していれば入院中の治療費の負担を軽減できるため、安心して動物病院での入院治療を受けられるでしょう。

手術補償は、愛犬が病気やケガで手術が必要となった際にかかる手術費に対する補償です。ペットの手術費は高額になることが多く、経済的な理由から手術を諦める飼い主さんもいますが、手術補償があると安心です。

通院補償や入院補償が付いていない場合、手術前後の入院費用や、術前・術後・退院後の通院費用は補償の対象外となります。術後の通院が長引いたとしても、手術補償では補償されないため注意が必要です。

アレルギー性皮膚炎は、加入後の発症であれば多くのペット保険で補償対象となります。ただし、補償内容はペット保険によって異なるため、ペット保険の補償内容を事前にしっかり確認しましょう。

アレルギー検査については、皮膚のかゆみや炎症などの皮膚症状がみられ、その治療として獣医師が必要と判断しアレルギー検査を行う場合は補償対象です。しかし、症状を伴わず、飼い主さんの要望でアレルギー検査を実施した場合は補償対象外となるのが一般的です。

アレルギーとは、体内に侵入した異物から身を守る免疫機構が過剰に反応して現れる身体症状のことです。皮膚や眼のかゆみ、くしゃみ、発疹などの症状が一般的ですが、犬の場合は皮膚炎として現れやすい傾向にあります。

犬のアレルギーの主な原因となるアレルゲン(外的要因)は、主に次の通りです。

アレルギー発症のメカニズムは複雑で、アレルゲンがあるからといって必ずしもアレルギーが起きるわけではありません。体調や体質などの内的要因が組み合わさることでアレルギーは発症するといわれています。

特に起こることが多いのが、次のアレルギーです。

アトピー性皮膚炎では、ダニやハウスダストなど住環境に存在する物質がアレルゲンとなって発症するケースが多くみられます。

牛乳や穀類、肉類などの食物を起因とする食物アレルギーや、ノミの唾液に含まれるたんぱく質が皮膚炎を引き起こすノミアレルギー、食器やじゅうたんなど特定のものがアレルゲンとなる接触性アレルギーなどもあります。

犬のアレルギー性皮膚炎の主な症状は皮膚のかゆみです。かゆみ症状は次の部位に多く現れます。

これらの部位に強いかゆみが出ると、その部位を頻繁に掻くほか、舐めたり噛んだりするようになり、皮膚に赤みや発疹が出てきます。皮膚炎が長く続いて慢性化すると症状は悪化し、皮膚が厚くガサガサした状態に変化して、脱毛や皮膚が腫れた状態になる腫脹(しゅちょう)がみられることもあります。

食物アレルギーの場合は、下痢や外耳炎などの内科的症状を併発するケースも少なくありません。また、舐めたり噛んだりした部分から細菌が入り込んで二次感染を引き起こす可能性もあるため、動物病院で診察を受けるほか、こまめに状態を確認することも大切です。

アレルギー性皮膚炎を発症しやすい犬種は、以下の通りです。

上記はあくまで発症しやすい犬種であり、これらの犬種以外にもアレルギー性皮膚炎を発症する可能性はあります。

特に、生後半年から3歳くらいまでの間は、アレルギー性皮膚炎を発症しやすいといわれています。年齢が上がるにつれて、かゆみ症状がひどくなる傾向もあるため、早期発見・早期治療が大切です。

犬のアレルギーの有無を調べる代表的な検査は次の4つです。

これらのアレルギー検査は一般的に外部検査機関に依頼して行われます。ここからは、それぞれどのような検査を行うのかを詳しく解説します。

皮内反応検査とは、皮膚層に予想されるアレルゲンを少量注入して、一定時間内にその部位に赤みや腫れ、硬化などが現れるかを測定する検査方法です。皮膚の変化の程度に応じて、アレルゲンに対する反応の有無を判定し、赤みや腫れ、硬化がみられた場合には、陽性と判定されます。

なお、皮内反応検査を行うには、抗原(アレルゲン)を注射する必要があるため、動物病院に抗原がない場合には検査を実施できません。すべての動物病院で実施されてはいない点に留意しましょう。

皮内反応検査で調べられるアレルゲンは、ハウスダストやダニ、花粉、食物のほか、薬剤なども含まれます。検査は15分から20分程度で済むことがほとんどです。

アレルゲン特異的IgE検査とは、血液検査の一種です。環境中や食物などの約40種類に及ぶアレルゲンに対して行う検査で、血清中のIgE抗体の濃度や量によってアレルゲンを特定できます。

測定値はクラス0から6までの7段階で示され、値が高く出るほうが抗体量が多いと判別されます。ただし、値が高いからといってアレルギー症状がひどくなるという相関関係はありません。

食物の場合には、値が高くてもアレルギー症状が出ないケースもあることから、他の検査と組み合わせて総合的に判断することもあります。

リンパ球反応試験とは、食物アレルゲンを特定するための血液検査です。少量採取した血液サンプルからリンパ球と抗原提示細胞を分離させ、抗原として予想される食物アレルゲンを添加したものを培養します。アレルゲンに反応するリンパ球は、抗原提示細胞の刺激によって活性化するため、その活性割合をマーカーに対する抗体として検出します。

食物アレルギーはアレルゲン特異的IgE検査によって検出可能ですが、そもそもIgEが関与しないタイプの食物アレルギーもあります。アレルゲン特異的IgE検査では検出しきれなかった、リンパ球が関与するアレルゲンを特定できるのがリンパ球反応試験です。

アレルギー強度試験とは、血液検査の一種で、皮膚炎を引き起こすリンパ球を血中から検出する検査です。アレルゲン特異的IgE検査やリンパ球反応試験はアレルゲンを特定できるものの、アレルギーの病状は把握できず、治療の方針を決定づけられる検査ではありません。

アレルギー強度試験では、炎症を引き起こすリンパ球の割合を測定し、ペットがアレルギー体質であるかの判断や、アレルギーの病状の数値化が可能です。アレルギー強度検査の値が高い場合には炎症が強いと判断でき、ステロイドをはじめとする抗炎症剤の使用が検討されます。

アレルギー性皮膚炎は症状や治療内容によって治療費にはばらつきがありますが、アレルギーの検査を行う場合1日の通院でも治療費が高額になることがあります。

ここではアレルギー検査の保険金請求事例から「げんきナンバーわんスリム」に加入していた場合の支払い事例を2つ紹介します。

アレルギー検査のため、1日の通院で特殊血液検査、内服薬の処置などを行いました。

通院1日間

| 治療費総額 | 4万4,550円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 2万7,685円 |

| 自己負担額 | 1万6,865円 |

アレルギーの疑いのため、1日の通院で血液検査、アレルギー検査(IgF定量 40項目)の検査を行いました。

通院1日間

| 治療費総額 | 2万2,550円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 1万2,285円 |

| 自己負担額 | 1万0,265円 |

アレルギーとともに注意したいのが、犬の外耳炎(がいじえん)です。人と違って、犬の外耳道はL字型になっています。その上、耳道(じどう)は狭く、耳毛が多いことから通気性が悪くなり、細菌や真菌(カビ)が繁殖しやすいのです。

外耳炎は症状によっては慢性化し、定期的な通院が必要になる場合もあるでしょう。ここでは外耳炎の概要や症状、支払い事例を紹介します。

外耳炎とは、外耳(がいじ)という耳の入り口から鼓膜までの部分が炎症を起こす病気です。主に以下の2つに分けられます。

急性外耳炎を発症すると、耳たぶにあたる耳介(じかい)から鼓膜までが赤く腫れます。慢性外耳炎を発症すると耳介が厚くなり、色素が沈着するとともに外耳道が狭くなります。

外耳炎の原因はさまざまですが、間違ったケアや蒸れなどが原因で何度も繰り返してしまうことも少なくありません。アレルギー性皮膚炎を持っている場合や垂れ耳の犬種は特に注意が必要です。

原因と炎症の程度によって、外耳炎の症状はさまざまです。一般的な症状は主に次の通りです。

症状が悪化すると強い痛みを生じ、普段温厚な犬でも攻撃的になる可能性があります。違和感に気づいたら、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

外耳炎は多くの犬にみられる症状です。ここでは当社の『げんきナンバーわんスリム』に加入していた場合の支払い事例を紹介します。

外耳炎のため、1日の通院で耳垢検査、耳洗浄、点耳薬の投薬などを実施しました。

通院1日間

| 治療費総額 | 9,460円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 3,122円 |

| 自己負担額 | 6,338円 |

ペット保険は健康体での加入を原則としているため、アレルギーを発症し完治もしくは症状が治まっていない場合はペット保険に加入することは難しい可能性が高いです。過去にアレルギーを発症したことがある場合、症状が治まったからといって必ず加入できるわけではありませんが、一定期間症状が治まり健康体であると判断されれば加入できる場合もあります。

その場合、アレルギーに関連する傷病は補償対象外とする条件付きでの加入となる可能性が高いでしょう。アレルギーに関連する傷病の治療費は全額自己負担となりますが、その他の病気やケガであれば補償を受けることができます。

アレルギーは犬に多く、発症すると保険加入のハードルが高くなります。ペット保険を検討しているのであれば、愛犬が健康なうちからペット保険に加入することをおすすめします。

【関連記事】

ペット保険の加入条件とは?既往歴、年齢、年収など

ペット保険は、犬種の特徴をはじめ、犬がかかりやすい病気やケガに合わせて選ぶことが大切です。ここではペット保険を選ぶコツを3つ紹介します。

まずは、アレルギー性皮膚炎が補償対象になっているかを確認しましょう。補償対象となる傷病はペット保険によって異なります。万が一、アレルギー性皮膚炎が補償対象でなければ、治療費は全額自己負担となってしまいます。

アレルギー性皮膚炎だけでなく、次のような傷病もペット保険によっては補償されない場合があります。

これらは犬によくみられる傷病のため、事前に補償対象となっているか確認することが大切です。当社の『げんきナンバーわんスリム』では補償対象です。

保険金の支払い金額の上限についても確認しましょう。

入院・通院・手術を合わせて「年間最大補償額 200万円」など一見して補償が手厚いように見える保険でも、手術は1回「〇万円まで」、通院は1日「〇千円まで」など、入院、通院、手術それぞれに1日あたりの支払い限度額が設けられている場合、1日あたりの上限を超えた分はすべて自己負担になります。

<犬猫の1回あたりの平均治療費>

| 手術費 | (犬)20万0,515円 (猫)19万1,571円 |

| 入院費 | (犬)10万0,495円 (猫)10万1,397円 |

| 通院費 | (犬)1万3,739円 (猫)1万2,402円 |

犬猫の1回あたりの平均手術費は20万円前後、通院費は1万円以上である上に、平均よりも高い治療費が発生することも少なくありません。

万が一の高額治療に備えるなら、「1日あたりの保険金支払い額の上限がない保険か」「上限金額が十分にある保険か」の確認が大切です。

犬や猫に多いアレルギー疾患、下痢や嘔吐などの不調は、症状や体質によっては定期的な通院が必要になることがあります。一概に何回の通院補償があれば大丈夫と言えるものではないため、年間の保険金の支払い回数に制限がない、もしくは、十分にある保険を選んでおくと安心です。

骨折や膝蓋骨脱臼(パテラ)などの手術では、複数回の手術が必要になることもあります。1度異物誤飲をした子が、数か月後にもう一度誤飲をしたという事例もあるため、入院と手術の保険金の支払い回数も確認するようにしましょう。

ペット保険は1年ごとに継続更新していくのが一般的ですが、犬の平均寿命(※)は14.62歳、猫の平均寿命は15.79歳といわれています。

次の点もしっかりと確認して、安心して長く加入できる保険を選びましょう。

※ 令和5年全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)

高額治療費の支払いに強いペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。ペット&ファミリー損保は日本のペット保険会社の中で長い歴史を持つ会社の1つです。

『げんきナンバーわんスリム』には3つの特徴があります。

商品の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。

例えば、1日あたりの保険金支払い限度額が1万円の保険に加入していた場合、通院で10万円の治療が発生しても、1日あたりの限度額を超える9万円は自己負担となります。

しかし、『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。

年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても、年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。

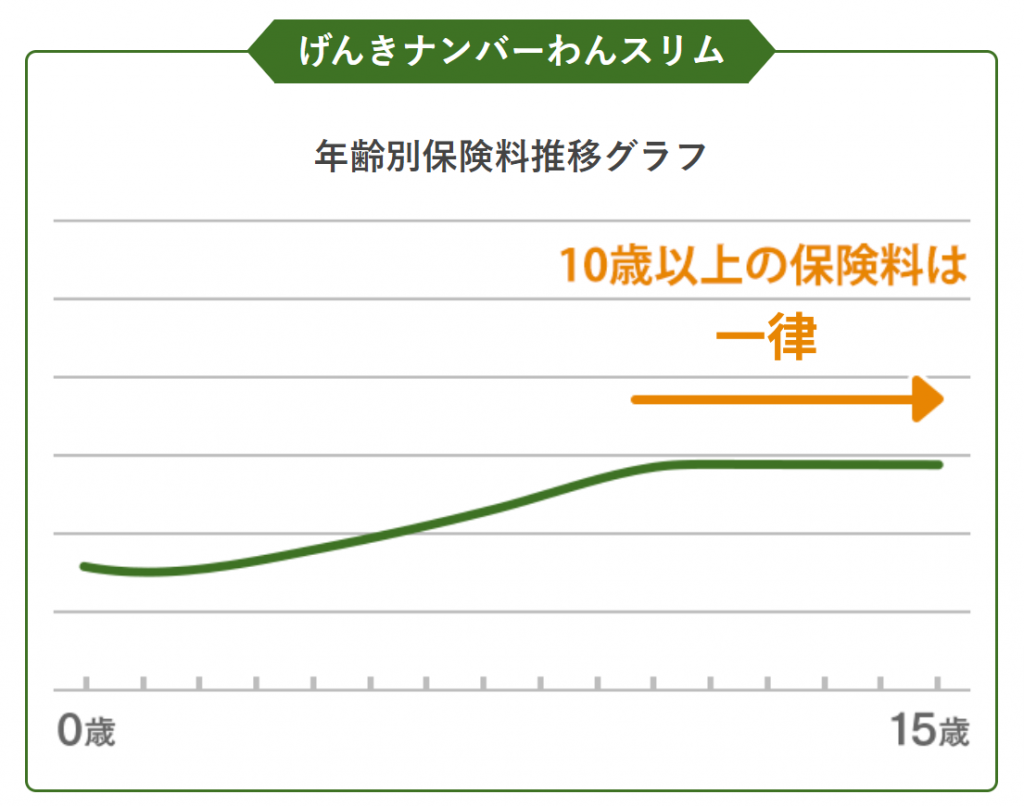

ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。特にペットの年齢が10歳を超えると保険料が大きく値上がりする場合があります。

『げんきナンバーわんスリム』は月々1,560 円から*ご加入いただけ、生涯保険を続けられるように10歳以降の保険料は一律です。

契約更新時の審査はないため、契約時と同じ条件で終身での継続が可能。将来の経済的負担を気にすることなく、安心して万が一の備えが続けられます。

*プラン50(小型犬・初年度保険料1歳)の場合

『げんきナンバーわんスリム』は全国すべての動物病院に対応しています。通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。急な休日や夜間の診療でも安心です。

さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(FIV)も補償対象となります。

先天性や遺伝性の病気が心配な0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。

犬や猫に多い以下の病気やケガの治療も幅広く補償します。

| 犬に多い病気・ケガ | 猫に多い病気・ケガ |

|---|---|

| ●歯周病などの歯科疾患※4 ●椎間板ヘルニア ●異物誤飲 ●骨折 ●僧帽弁閉鎖不全症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●膝蓋骨脱臼(パテラ) ●特発性てんかん ●若齢性白内障 ●進行性網膜萎縮症 | ●歯周病などの歯科疾患※4 ●異物誤飲 ●腎不全 ●尿路結石症 ●心筋症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●多発性囊胞腎(のうほんじん)症 ●肥大型心筋症 ●骨軟骨異形成症 |

補償プランはご都合に合わせて、シンプルでわかりやすい2種類からお選びいただけます。

※ 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※ 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

24D195ー241128

皮膚炎や外耳炎は、犬がかかりやすい病気です。ペット保険の補償対象となっていることが多いですが、発症してからでは新規加入が難しかったり、補償対象外での加入となる場合もあります。

そのため、愛犬が健康で元気なうちにペット保険に加入するのがおすすめです。保険によって補償内容は異なるので、事前にしっかり確認して検討しましょう。