動物病院での診察は自由診療です。そのため、治療費は全額自己負担となりますが、ペット保険に加入していれば経済的な負担を軽減でき、安心して治療を受けられます。

一方で、愛犬が元気であることや、治療費の全額が補償されないからもったいないという理由でペット保険に入らない飼い主さんがいることも事実です。犬のペット保険に「入る」と「入らない」の選択は、どちらがよいのでしょうか?

そこで今回は、ペット保険に「入ったほうがよい人」と「入らなくてもよい人」の特徴をはじめ、ペット保険に対する誤解、ペット保険が役立った事例などを解説します。

もくじ

ペット保険に入るべきかどうかを考えるときに、まず理解しておきたいのが、ペットが病気やケガをしたときにかかる治療費のことです。

そもそもペットには人のような公的な健康保険制度がなく、動物病院での治療費はすべて飼い主さんの負担となります。

近年は動物医療の発展により、ペットにも高度な治療ができるようになった半面、治療費が高額になるケースもあります。また、昨今の経済情勢の影響を受け、治療にかかる薬代や処置にかかる材料代なども高騰しています。

ペット保険は、補償対象となる治療費の一部が保険金として支払われるため、飼い主さんの経済的な負担を軽減するものです。ペットの治療にかかる費用が以前よりも高額になっている傾向を考えると、負担が軽くなるペット保険の重要性は増しているといえるでしょう。

万が一ペットが病気やケガをした際、少しでも治療費の自己負担額を減らしたいと考えるのであれば、ペット保険への加入を前向きに検討すべきでしょう。

特に、次のような飼い主さんにはペット保険への加入をおすすめします。

今は元気なペットも、いつ病気やケガをするか分かりません。手術や入院が必要な場合には数十万円を超える治療費が必要になるケースもあるため、万が一に備えたい場合は、ペット保険に加入しておくと安心です。

ペット保険に加入する際は、健康状態や年齢などの加入条件を満たす必要があります。ペットが若く健康なうちは加入しやすいため、保険に入るのであればできるだけ早めに検討をしておくことをおすすめします。

【関連記事】

ペット保険の加入率とは?国内・海外の動向を解説

飼い主さんの経済的状況や考え方によっては、ペット保険に入らなくてもよいケースがあります。

ペット保険に入らなくてもよい飼い主さんの特徴は次の通りです。

治療費の相場は地域や病院によって異なりますが、例えば、放射線治療の場合、100万円近い高額の治療費がかかることもあります。(※)また、術後数年間は定期的に受診する必要があるため、その都度通院費も発生します。

これらの費用はあくまで一例ですが、経済的に余裕があり、万が一の場合もペットの治療費を全額自己負担できるのであれば、ペット保険に入る必要はないでしょう。

また、積み立て貯金をしておいて、いざというときに治療費に充てる方法もあります。十分な金額の積み立てができれば、この場合もペット保険は必要ありません。ただし、積み立てを始めてすぐの時期に病気やケガをしたときには、治療費をカバーしきれない可能性がある点には注意が必要です。

「ペット保険に入らなくてもよい」という人には、次のような誤解が見られることがあります。

ここからは、それぞれの誤解について詳しく見ていきましょう。

ペット保険に入らなくてもよいと考える人の中には、「ペット保険は補償範囲が狭く損をすることが多い」と誤解している人が少なくありません。

飼い主さんとしては動物病院でかかる費用のすべての補償を期待しがちですが、ペット保険の補償対象となるのは、病気やケガの通院や入院、手術をした際にかかる治療費です。また、補償対象外となる傷病もあるため、飼い主さんによっては「補償範囲が狭い」と感じることもあるかもしれません。

しかし、補償範囲は保険商品によって異なるものの、補償対象となる傷病も近年は増えている傾向にあります。今後、今まで支払えなかった保険金を受け取れるようになる可能性もあるでしょう。

ここからは、ペット保険の補償範囲について、以下の2つの視点でもう少し詳しく見ていきましょう。

基本的に、ペット保険で補償対象となるのは通院、入院、手術に関わる治療費です。

ペット保険は、これらの3つをカバーするフルカバー型と、「通院のみ」「入院と手術のみ」「特定の傷病のみ」など補償範囲を限定した特化型の大きく2種類に分けられます。

また、補償対象となる通院・入院・手術に関わる、次のような費用が対象になります。

補償内容の詳細は保険会社によって異なります。夜間診療や休日診療などでかかる時間外診療費を補償してくれる保険会社は少ないため、重要事項説明書や約款などで確認しておきましょう。

ペット保険は前提として病気やケガの治療費が補償対象となります。そのため、ワクチン接種や予防接種、健康診断、去勢・避妊手術など健康体への処置はペット保険の補償の対象外です。ワクチン接種によって防げる病気も、正しく予防をしていなかった場合、補償対象外となるのが一般的です。

補償対象とならない細かな条件は、パンフレットや重要事項説明書、約款などに「保険金をお支払いできない治療費(免責事由)」などとして記載されているため、あらかじめ確認しておきましょう

「愛犬が元気だから保険は必要ない」と考える飼い主さんもいます。現在、ペットが元気だったり、これまで飼ったペットに大きな病気やケガがなかった場合には、保険の必要性を感じないこともあるでしょう。

しかし、犬の病気やケガは、たとえ予防を心がけていても完全に防ぐことはできません。若いうちは元気なペットでも、加齢に伴って病気やケガのリスクは高まります。

犬全体の平均寿命は14.62歳といわれており、10年前に比べて約1歳延びています(※1)。犬の1年は、人の4年に換算できるといわれており、犬にとっての寿命がこの10年間で大幅に延びたことが分かります。

寿命が延びるのは飼い主さんにとって喜ばしいことですが、一方で、シニア期に入ると体力や免疫が下がり、皮膚炎や悪性腫瘍(ガン)、心臓病のリスクが高まります。これらの病気は治療が長期にわたるため、治療費の総額も高くなる傾向があります。そのため、将来に備える意味でもペット保険は必要といえるでしょう。

※1 令和5年全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)

「治療費が全額補償されないからもったいない」と感じ、ペット保険に入らない飼い主さんも少なくありません。しかし、ペット保険を考える際は、損得ではなく、愛犬が万が一病気やケガになってしまった場合の備えとして捉えることが大切です。

動物病院の診察は、自由診療(※)です。そのため、医療設備の整った病院で高度な治療を受ける場合などは高額になりやすいでしょう。

ペット保険に入っていない場合、高額な治療費でも全額自己負担になります。場合によっては治療を諦めたり、飼い主さんが支払える可能な範囲での治療を選択したりする飼い主さんもいます。

一方、ペット保険に加入していれば自己負担額を30%や50%に抑えられるため「最善の治療を選択できた」「突然の病気やケガに対する出費にも安心して対応できた」という声も少なくありません。

※同一の病気やケガであっても動物病院によって異なる料金設定が可能です。

ペット保険に入らない場合のよくあるリスクとしては、主に次の3つが挙げられます。

ここからは、それぞれのリスクについて解説します。

ペット保険に入らない場合によくあるリスクは、治療費が支払えなくなることです。

動物病院での診療は自由診療のため、場合によっては高額になります。ペットの病気やケガは突然発生するため、十分な準備がされていなければ、治療費が支払えなくなるケースも考えられます。治療費を用意できず、ペットに適切な治療を受けさせてあげられないこともあるかもしれません。

あまりに高額な治療費になった場合には、飼い主さんの生活に影響が出たり、今後のライフプランを見直したりする必要が出てきます。実際に、ペット保険に加入しておらず後悔したという飼い主さんもいます。

【関連記事】

ペット保険で後悔しやすいポイントとは?契約・加入時の注意点について解説

ペット保険に入らない場合、ペットの体調異変に気づいても、すぐに動物病院に連れていきづらくなる可能性もあります。

例えば、皮膚疾患などの慢性疾患は、治療が1回で終わらず定期的な通院が必要になります。ペット保険に加入していれば、継続的に治療が必要になったときでも経済的な負担が減るため、通院がしやすくなるでしょう。

一方、ペット保険に入っていない場合、毎回の治療費がかさむことが気になってしまい、動物病院に連れていきづらくなるかもしれません。対応が遅れてしまうことで、健康状態がさらに悪化する可能性もあります。

ペット保険に入りたいと思ったときに入れなくなる可能性がある点も、ペット保険に入らない選択をするリスクといえます。

保険は加入者同士の相互扶助で成り立っているため、公平性の観点から、保険加入時にペットが健康体であることが前提となります。健康状態に限らず、新規加入可能な年齢に上限が定められている保険も少なくありません。

必要なときに満足のいく治療を受けるためにも、ペットが若くて健康なうちに保険に加入することをおすすめします。

【関連記事】

ペット保険の加入率とは?国内・海外の動向を解説

ここからは、治療費の自己負担額が減り、ペット保険が役に立ったという事例を見ていきましょう。ここでは当社の『げんきナンバーわんスリム』に加入していた場合の支払い事例を紹介します。

異物誤飲のため、手術を伴い2日間の入院治療を行いました。点滴、注射、血液検査、レントゲン検査、催吐処置、内視鏡検査などを実施しました。

入院2日間、手術1回

| 治療費総額 | 14万1,908円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 9万2,336円 |

| 自己負担額 | 4万9,572円 |

慢性腎臓病(ステージ2)の治療のため、1日間の通院で内服薬の処置を行いました。

通院1日間

| 治療費総額 | 1万1,000円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム 猫 プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 4,200円 |

| 自己負担額 | 6,800円 |

ペット保険に入るか入らないかを迷っている飼い主さんにとっては、ペット保険の具体的な使い方も気になるところではないでしょうか。

ペット保険に加入してから、ペットが補償対象の治療を受けた場合に保険金を受け取るまでの流れは、基本的に次のようになります。

ここからは、それぞれのステップについて解説します。

ペット保険を使うには、まずペット保険への加入が必要です。希望する補償内容や支払える保険料の予算を決めておき、条件に合ういくつかのペット保険を比較・検討した上で選ぶことが大切です。

また、ペット保険へ加入する際には、年齢や現在の健康状態、過去の病歴(既往歴)などの告知が必要となります。ペット保険は一般的に1年ごとの契約更新になりますが、更新時に再審査や条件が設けられている保険商品もあるため、更新時の条件もあわせて確認しておきましょう。

【関連記事】

ペット保険の比較ポイント一覧表!おすすめの選び方を解説【保存版】

ペット保険の保険金は、動物病院の治療のうち補償対象となる費用に対して支払われます。具体的な補償範囲はペット保険によって異なりますが、一般的には、病気やケガで動物病院にかかった際の通院費、入院費、手術費が補償対象です。

これらの費用の精算方法には、後日精算と窓口精算の2種類があります。精算方法によって窓口での負担額が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

後日精算とは、動物病院の窓口で、治療費の全額を飼い主さんが一旦支払い、後日、領収書など保険金請求に必要な書類を保険会社に送付して請求する方法です。保険会社での審査を経て、指定口座へ保険金が振り込まれます。

後日精算は、日本全国の動物病院に対応しているため、病院を選ばずに利用できるメリットがあります。また、ペット保険の請求方法として主流なのは後日精算です。選択肢が広がるため、愛犬に合った商品を選びやすくなります。

窓口精算とは、病院の窓口で自己負担額のみを支払う方法です。窓口精算に対応しているペット保険の数は少ないですが、後日精算のように一旦治療費を全額支払う必要がないため、利用者の負担が少ないです。

ただし、窓口精算をするには、次の条件を満たす必要があります。

かかりつけの動物病院が窓口精算に対応していない場合、後日清算で保険金を請求することになります。また、一般的に窓口精算対応の保険は保険料が高い傾向にあります。

後日精算の場合は、窓口で治療費を一旦全額支払った後に、保険会社への保険金請求の手続きを行います。支払い時に、通院日付や診察内容が分かる領収書類(診療明細付)が動物病院から発行されるため、保管しておきましょう。

保険金の請求方法の詳細は保険会社によって異なるため、ここではペット&ファミリー損保における保険金の請求方法を紹介します。

オンライン、もしくは、電話受付から「保険金請求書兼同意書」を作成します。保険証券番号が必要になるため、保険証券を手元に用意しておくとスムーズに操作できます。

手順は次の通りです。

最後に、保険会社宛に領収書類(診療明細付)と保険金請求書兼同意書を送付します。保険金請求のケースに応じて、ワクチン接種証明書の写しや病理組織学検査結果の写しなどが必要になることもあります(※)。

※加入している保険会社の案内にしたがって必要書類を提出しましょう。

なお、多くのペット保険では保険金の請求期間が設けられています。「治療開始から30日以内にお手続きをしてください」などの記載があるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

保険金請求の手続きが滞りなく行われると、指定口座に保険金が振り込まれます。書類送付後、どの程度の期間を経て保険金を受け取れるのかは、ペット保険によって異なります。

例えば、当社の『げんきナンバーわんスリム』では、書類に不備がない場合、すべての必要書類が当社に到着した日から20日以内に被保険者様(飼い主さん)の指定口座に保険金をお支払いしています。ご検討中のペット保険で保険金が支払われるタイミングをお知りになりたい方は、重要事項説明書や約款をご確認ください。

高額治療費の支払いに強いペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。ペット&ファミリー損保は日本のペット保険会社の中で長い歴史を持つ会社の1つです。

『げんきナンバーわんスリム』には3つの特徴があります。

商品の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。

例えば、1日あたりの保険金支払い限度額が1万円の保険に加入していた場合、通院で10万円の治療が発生しても、1日あたりの限度額を超える9万円は自己負担となります。

しかし、『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。

年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても、年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。

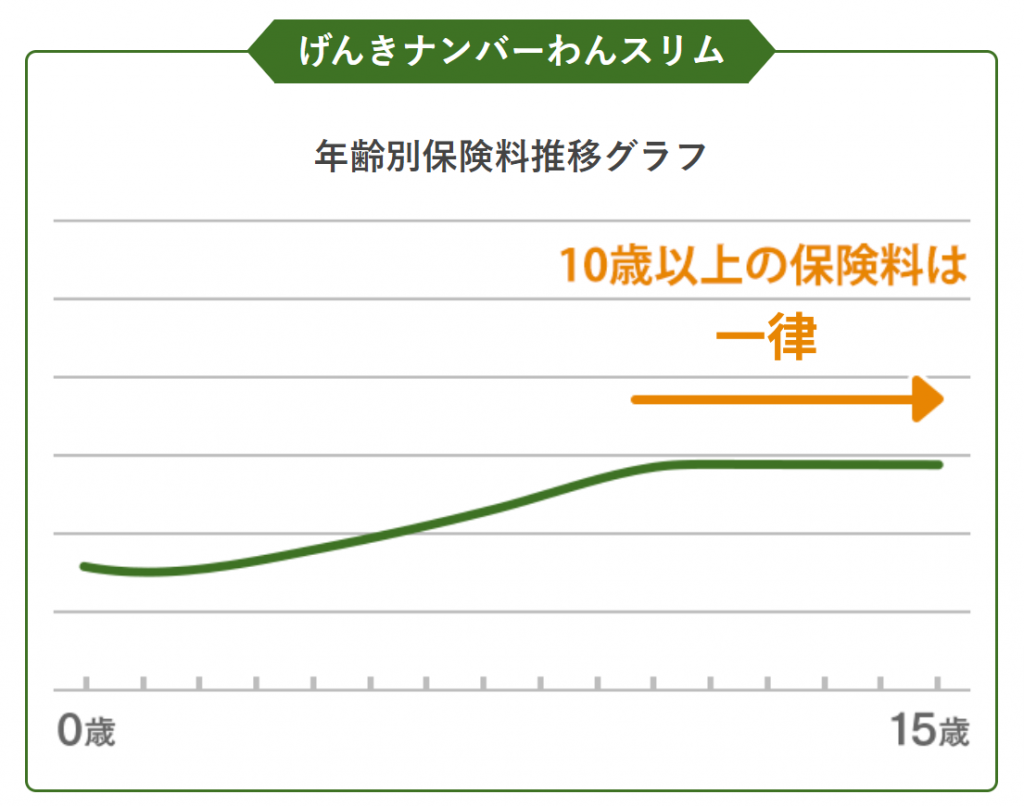

ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。特にペットの年齢が10歳を超えると保険料が大きく値上がりする場合があります。

『げんきナンバーわんスリム』は月々1,560 円から*ご加入いただけ、生涯保険を続けられるように10歳以降の保険料は一律です。

契約更新時の審査はないため、契約時と同じ条件で終身での継続が可能。将来の経済的負担を気にすることなく、安心して万が一の備えが続けられます。

*プラン50(小型犬・初年度保険料1歳)の場合

『げんきナンバーわんスリム』は全国すべての動物病院に対応しています。通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。急な休日や夜間の診療でも安心です。

さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(FIV)も補償対象となります。

先天性や遺伝性の病気が心配な0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。

犬や猫に多い以下の病気やケガの治療も幅広く補償します。

| 犬に多い病気・ケガ | 猫に多い病気・ケガ |

|---|---|

| ●歯周病などの歯科疾患※4 ●椎間板ヘルニア ●異物誤飲 ●骨折 ●僧帽弁閉鎖不全症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●膝蓋骨脱臼(パテラ) ●特発性てんかん ●若齢性白内障 ●進行性網膜萎縮症 | ●歯周病などの歯科疾患※4 ●異物誤飲 ●腎不全 ●尿路結石症 ●心筋症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●多発性囊胞腎(のうほんじん)症 ●肥大型心筋症 ●骨軟骨異形成症 |

補償プランはご都合に合わせて、シンプルでわかりやすい2種類からお選びいただけます。

※ 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※ 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

24D195ー241128

ここからは、ペット保険に入らない理由や使い方に関して、よくある質問にお答えします。

ペット保険会社によって異なるため、加入するペット保険の更新時の条件をご確認ください。

『げんきナンバーわんスリム』の場合、利用状況により保険料の割増はなく、限度額まで使用した場合でも保険料が上がったり、契約解除をしたりすることはありません。

ペット保険の保険金の年間支払い限度額や年間利用回数は、保険会社によって異なります。ペット保険の中には、1日あたりや1回あたりの支払い限度額を定めているものもあるため、重要事項説明書や約款をよく読み、加入前に確認しておくことが大切です。

2024年3月時点でのペット保険の国内の加入率は18.68%(※2)です。ただし、多くの飼い主さんがペット保険に入らないからといって必要性がないわけではありません。

海外での加入率は30%~40%(※3)ほどで、ペット飼育に対する責任意識が高い国では50%を超えるといわれています。日本国内の保険加入者数は年々増えており、医療技術の進歩により治療費の高額化も予想されることから、国内加入率は今後も上昇していく可能性があるといえます。

※2 日本のペット保険加入率:18.68%

※2 2024年3月時点、ペット&ファミリー損保調べ。主要ペット保険会社 8社(アニコム損保、アイペット損保、ペット&ファミリー損保、楽天損保、SBI プリズム少短、SBIいきいき少短、ペットメディカルサポート、FPC)の保有契約数と犬猫の飼育頭数(ペットフード協会「令和 5 年(2023年)全国犬猫飼育実態調査」)より算出

※3 出典:株式会社富士経済|2021年ペット関連市場マーケティング総覧

【関連記事】

ペット保険の加入率とは?国内・海外の動向を解説

愛犬が若いうちは大きな病気やケガもなく「ペット保険に入らないでもよい」と感じるかもしれません。しかし、病気やケガは突然発生するものです。手術や入院を伴う治療や、慢性疾患で長期通院が必要になると、高額な治療費がかかる場合もあります。

万が一のときにも経済的負担を少なくし、安心して動物病院を受診できるよう、愛犬が若くて健康なうちにペット保険加入をおすすめします。補償内容や保険の特徴を理解して、自分に合ったペット保険を選ぶことが大切です。