ペット保険には通院補償があるものと通院補償がないものがあります。通院補償がないペット保険は、保険料が安くなる傾向があるものの、日常的な通院の治療費は全額自己負担となってしまいます。

ペット保険への加入を考えるときに大切なことは、「自分のペットに通院補償が必要かどうか」という点です。そこで今回は、ペット保険の主なタイプを紹介するとともに、主な治療費や通院にかかる費用、通院補償のあるペット保険のメリットなどを詳しく解説します。

もくじ

ペット保険の加入を検討しているのであれば、通院補償のあるペット保険が役立ちます。なぜなら日常的に起こりやすい病気やケガの治療は通院がメインとなるためです。実際に、当社の場合、ペットの治療費の約74%が通院治療(※)です。

※当社調べ(2023年4月~2024年3月 保険金支払い実績をもとに算出)

特に通院が多い病気にかかりやすいペットの場合には、通院補償がある保険を選びましょう。例えば、次のような病気は通院の回数が多くなりやすい傾向にあります。

特に、犬の場合、体が大きくなればなるほど通院でも治療費が高くなります。「万が一の際に、全額自己負担での支払いには不安がある」という方は通院補償のあるペット保険を検討しましょう。

ただ、「通院補償だけで十分」と考えず、入院や手術などの補償が「本当に必要ないのか」を慎重に見極めることが大切です。入院や手術は通院費よりも高額になりやすく、場合によっては数十万円といった金額になる場合もあります。このような点を総合的に考えて、自分に合ったペット保険を選んでください。

通院補償を検討する方が把握しておくべきなのが、ペット保険の種類です。通院補償のあるペット保険には、大きく2種類に分けられます。

以下ではそれぞれを詳しく解説します。

フルカバー型とは、通院や入院、手術などの治療費が補償対象となるタイプです。入院や手術などのリスクだけでなく、日常の通院治療を含めた幅広いリスクに備えられる点がメリットといえるでしょう。

フルカバー型のペット保険では、多くの場合治療費の全額を補償するわけではありません。基本的には50~70%といった補償割合が設定されています。例えば、補償割合が70%の場合に10万円の治療費が発生すると、支払われる保険金は7万円、自己負担は3万円となります。

特化型とは、補償範囲が限定されているタイプです。補償の範囲を限定することで保険料を抑えられるペット保険もあれば、1日あたりの上限金額や年間の利用回数に制限を設けないなどして補償を手厚くしているもの、補償割合が90%などバリエーションが豊富です。

その一方で、「補償対象外となる治療区分の補償は受けられない」という特徴があります。そのため、保険料を抑えて必要最小限の備えで十分な人、既に加入しているペット保険の補償を強化したい人など目的が明確な人に向いている保険といえるでしょう。

特化型のペット保険には、主に次のような種類があります

入院と手術のみを補償する保険で、通院費は補償されません。高額になりやすい入院と手術の治療費を補償している点がメリットといえるでしょう。

例えば小型犬の場合、膝蓋骨脱臼(パテラ)や椎間板ヘルニアなどを発症しやすく、10日以上の入院や手術が必要になることがあります。ただし、これらの病気では、通院が必要になってくることが多いため、その点にも留意しながら選ぶ必要があるでしょう。

治療費のうち手術のみを補償するタイプのもので、通院費や入院は補償されません。手術費はカバーされても、入院や通院で自己負担が多くなる可能性がある点に注意が必要です。

入院や通院の治療費は自己負担で賄えるものの、1回の治療費が高額になりやすい手術にのみ備えておきたい方におすすめのタイプといえるでしょう。

通院のみ補償するタイプで、入院・手術費は補償の対象外となります。日常的な通院では保険を利用できるものの、治療費が高額になりやすい入院や手術に対しては、不安が残ってしまう場合もあるでしょう。

以前は、「通院のみ」というペット保険は少数ですがありました。しかし、2024年7月現在、新規加入可能な通院のみを補償するペット保険はなくなりました。

ペットの治療の多くは通院治療ではあるものの、今までのペットの通院費はそれほど高くなかったため「通院補償は本当に必要なのだろうか」と疑問に思う方もいるでしょう。

通院補償のあるペット保険には、さまざまなメリットがありますが、特に大きいメリットとしては次の3つが挙げられます。

以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

軽い病気やケガであれば負担にならない治療費も、治療内容によっては高額になることも少なくありません。特に、検査が必要な病気・ケガをした場合、治療費が高くなる傾向にあります。

通院補償がある保険は、万が一通院治療が高額になっても自己負担額を軽減できるため、安心して病院を受診できるでしょう。

継続した治療が必要になれば、毎回の治療費は高額ではないものの、気付けば月に数万円の治療費が発生することもあります。継続した治療を行う場合にも、通院補償のある保険であれば負担を軽減することができます。

一方で、通院補償があるペット保険であっても、通院回数に制限がある場合、上限回数を超えた分は自己負担となります。例えば、「年間20回まで」と決められている場合、21回目以降は自己負担となるのです。

通院補償があるペット保険を選ぶ場合には、「通院回数に制限のない保険」や「通院回数が十分な保険」かといった点も事前に確認しておきましょう。

ペット保険に通院補償があれば、ペットの不調を見つけた際に治療費を心配することなく動物病院を受診することができるようになるため、ペットの健康維持にも役立つでしょう。治療費に対する心理的な負担が減るため、軽い不調でも病院に通いやすくなり、結果的に、病気の早期発見につながる可能性もあります。

ペットの通院費は、1回のみであればそこまで高額になることは少ないものの、回数が重なると結果として高額になる可能性があります。

以下では、通院費が高額になった治療事例を紹介します。

心筋症と尿失禁改善のため7カ月間毎月通院し超音波検査、内服薬で治療を行った。

通院7日間

| 治療費総額 | 18万7,330円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 10万6,631円 |

| 自己負担額 | 8万0,699円 |

ガンの一種であるリンパ腫と肥満細胞腫、肺に水が溜まる肺水腫を併発したため、2回の通院検査の後、6日間の入院・手術をしました。術後は、経過観察のため4回通院し約59万円かかりました。

手術前に行った検査(全身麻酔、CT検査、細胞診など)では1日の通院で10万円の治療費がかかる日もありました。

通院6日間、入院6日間、手術あり

| 通院費(6日間) | 15万6,978円 |

| 入院(6日間)・手術あり | 43万8,680円 |

| 治療費総額 | 59万5,658円 |

ペット&ファミリー損保のペット保険、「げんきナンバーわんスリム プラン70」に加入していた場合、自己負担額例は以下の通りです。

| お支払い保険金 | 37万4,961円 |

| 自己負担額 | 22万0,697円 |

通院補償のあるペット保険には、多くの種類があります。

ここからは、通院補償のあるペット保険を選ぶ際に特に押さえておきたい上記のポイントを3つ紹介します。

ペット保険にはさまざまなものがあり、保険によって補償内容が異なります。そのため、まずはペットがかかりやすい病気やケガが補償の対象であるかを確認しましょう。ミックスの場合は、両親のかかりやすい病気やケガを把握しておくことをおすすめします。

歯周病などの歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患はペット保険によっては補償対象外の場合もあります。

先天性・遺伝性疾患は一度発症すると完治は難しく、長期に渡って病気と付き合うことになる場合も多いため、補償対象となっているとより安心です。0~3歳などの若齢で発症することが多いため、若齢のペットの場合確認しておくとよいでしょう。

通院補償のないペット保険は保険料が比較的安くなる傾向がありますが、通院が必要な場合の治療費は全額自己負担となってしまいます。

保険金の支払い金額の上限についても確認しましょう。

入院・通院・手術を合わせて「年間最大補償額 200万円」など一見して補償が手厚いように見える保険でも、手術は1回「〇万円まで」、通院は1日「〇千円まで」など、入院、通院、手術それぞれに1日あたりの支払い限度額が設けられている場合、1日あたりの上限を超えた分はすべて自己負担になります。

<犬猫の1回あたりの平均治療費>

| 手術費 | (犬)20万0,515円 (猫)19万1,571円 |

| 入院費 | (犬)10万0,495円 (猫)10万1,397円 |

| 通院費 | (犬)1万3,739円 (猫)1万2,402円 |

犬猫の1回あたりの平均手術費は20万円前後、通院費は1万円以上である上に、平均よりも高い治療費が発生することも少なくありません。

万が一の高額治療に備えるなら、「1日あたりの保険金支払い額の上限がない保険か」「上限金額が十分にある保険か」の確認が大切です。

犬や猫に多いアレルギー疾患、下痢や嘔吐などの不調は、症状や体質によっては定期的な通院が必要になることがあります。一概に何回の通院補償があれば大丈夫と言えるものではないため、年間の保険金の支払い回数に制限がない、もしくは、十分にある保険を選んでおくと安心です。

骨折や膝蓋骨脱臼(パテラ)などの手術では、複数回の手術が必要になることもあります。1度異物誤飲をした子が、数か月後にもう一度誤飲をしたという事例もあるため、入院と手術の保険金の支払い回数も確認するようにしましょう。

ペット保険は1年ごとに継続更新していくのが一般的ですが、犬の平均寿命(※)は14.62歳、猫の平均寿命は15.79歳といわれています。

次の点もしっかりと確認して、安心して長く加入できる保険を選びましょう。

※ 令和5年全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)

高額治療費の支払いに強いペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。ペット&ファミリー損保は日本のペット保険会社の中で長い歴史を持つ会社の1つです。

『げんきナンバーわんスリム』には3つの特徴があります。

商品の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。

例えば、1日あたりの保険金支払い限度額が1万円の保険に加入していた場合、通院で10万円の治療が発生しても、1日あたりの限度額を超える9万円は自己負担となります。

しかし、『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。

年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても、年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。

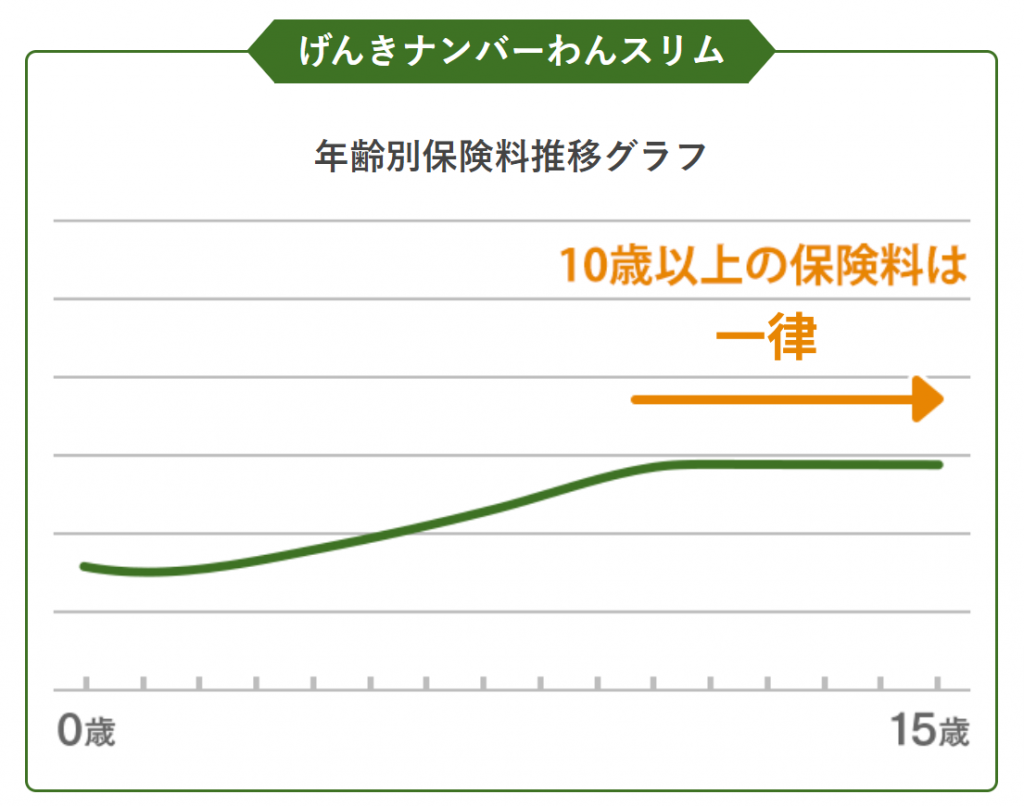

ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。特にペットの年齢が10歳を超えると保険料が大きく値上がりする場合があります。

『げんきナンバーわんスリム』は月々1,560 円から*ご加入いただけ、生涯保険を続けられるように10歳以降の保険料は一律です。

契約更新時の審査はないため、契約時と同じ条件で終身での継続が可能。将来の経済的負担を気にすることなく、安心して万が一の備えが続けられます。

*プラン50(小型犬・初年度保険料1歳)の場合

『げんきナンバーわんスリム』は全国すべての動物病院に対応しています。通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。急な休日や夜間の診療でも安心です。

さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(FIV)も補償対象となります。

先天性や遺伝性の病気が心配な0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。

犬や猫に多い以下の病気やケガの治療も幅広く補償します。

| 犬に多い病気・ケガ | 猫に多い病気・ケガ |

|---|---|

| ●歯周病などの歯科疾患※4 ●椎間板ヘルニア ●異物誤飲 ●骨折 ●僧帽弁閉鎖不全症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●膝蓋骨脱臼(パテラ) ●特発性てんかん ●若齢性白内障 ●進行性網膜萎縮症 | ●歯周病などの歯科疾患※4 ●異物誤飲 ●腎不全 ●尿路結石症 ●心筋症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●多発性囊胞腎(のうほんじん)症 ●肥大型心筋症 ●骨軟骨異形成症 |

補償プランはご都合に合わせて、シンプルでわかりやすい2種類からお選びいただけます。

※ 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※ 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

24D195ー241128

ペットの治療は通院がメインとなるため、基本的には通院補償のあるペット保険を選ぶことをおすすめします。通院治療は自己資金で補える場合は、入院や手術のみのタイプを選ぶ方法も一つの手ですが、通院治療でも高額になる可能性はゼロではありません。

ペットの治療費を全額自己負担することに不安がある場合は、フルカバー型のペット保険を選びましょう。

ペット保険を選ぶ場合、「ペットがかかりやすい病気やケガを補償しているか」を確認することが大切です。必ず補償内容をチェックした上で、若くて健康なうちからペット保険への加入を検討しましょう。