ペット保険とは、ペットに病気やケガなど、万が一のことがあった際に、治療費の自己負担額を減らしてくれるものです。ペット保険への加入は義務ではないものの、ペットの健康を考えるのであれば加入の検討をおすすめします。

しかし、ペット保険の具体的な仕組みがイメージしにくかったり、どのような治療費が補償されるのかわからなかったりする人もいるでしょう。そこで今回は、ペット保険とはどのようなものであるかを説明するとともに、その仕組みや種類、補償期間、加入するタイミングなども解説します。

もくじ

ペット保険とは、ペットの病気やケガの治療費にかかる飼い主さんの自己負担額を軽減できる保険です。

ペットには、人のように公的な健康保険制度がありません。そのため、ペット保険に加入していない場合、治療費は全額自己負担となります。通院や入院、手術の内容によっては、高額な治療費が発生する可能性もあります。

ペット保険には、うさぎや鳥、フェレット、ハムスターなどの動物全般に対応しているものもありますが、基本的には犬と猫が対象であることがほとんどです。ペット保険によってカバーしているペットの種類や補償対象となる傷病は異なるため、まずは自分のペットに対応した保険があるかという点を確認しましょう。

ペット保険では、主に以下の3つの治療費を補償します。

ただし、保険会社によって補償の内容はさまざまです。また、加入するプランによって「入院・手術のみの補償」「手術のみの補償」など特定の治療に特化した保険もあります。

ここからは、それぞれの補償内容について解説します。

通院補償のあるペット保険では、補償対象となる傷病で通院が必要になった際に保険金が支払われます。ペット保険の中には通院補償がないタイプもありますが、その場合、当然ながら通院の治療費に対する保険金は支払われません。

また、保険金の支払い金額に「1日あたり〇円まで」のような1日あたりの上限(日額制限)が設けてあるタイプ、「年間の支払い回数は〇回まで」と支払い回数に上限があるタイプ、年間の上限金額内であれば日額制限や支払い回数に制限のないタイプなど、さまざまな種類があります。

なお、犬・猫の平均通院費用は以下の通りです。

<1回あたりの平均通院費>

| 小型犬 | 1万3,180円 |

| 中型犬 | 1万4,856円 |

| 大型犬 | 1万6,826円 |

| 猫 | 1万2,402円 |

ペットの病気やケガの治療では、繰り返しの通院が必要になるケースも少なくありません。1回あたりの平均通院費は1万円を超えるため、繰り返しの通院になると何万円もの治療費がかかる可能性があります。通院費の支払いに不安がある場合は、事前に通院補償が付いているかどうかを確認しましょう。

補償対象となる傷病で手術が必要となった場合には、補償割合に応じて保険金が支払われます。こちらも通院と同様に、1回あたりの手術費の上限が決まっているタイプ、年間の支払い回数が決まっているタイプ、年間の上限金額内であれば制限のないタイプといった保険があります。

例えば、1回あたりの手術の限度額が10万円までとされている保険の場合、治療費に30万円がかかったとしても、10万円までしか保険金を受け取ることができません。

犬・猫の平均手術費用は体のサイズが大きくなればなるほど手術費も高くなる傾向があります。犬・猫の平均手術費用は以下の通りです。

<1回あたりの平均手術費>

| 小型犬 | 19万2,517円 |

| 中型犬 | 20万7,141円 |

| 大型犬 | 28万1,285円 |

| 猫 | 19万1,571円 |

ペットの治療費には公的な保険がないため、1回あたりの手術費は特に高額になりがちです。1回あたりの限度額を確認の上ペット保険を選ぶようにしましょう。

補償対象となる傷病で入院が必要となった場合、補償割合に応じて保険金が支払われます。ペット保険によっては手術と同様、「入院1日あたり◯円まで」「年間〇日まで支払い可能」という制限があるタイプと、年間の上限金額内であれば制限のないタイプがあります。

犬・猫の平均入院費用は以下の通りです。

<1回あたりの平均入院費>

| 小型犬 | 9万7,900円 |

| 中型犬 | 10万4,635円 |

| 大型犬 | 12万8,527円 |

| 猫 | 10万1,397円 |

こちらもペットの体のサイズが大きければ大きいほど、費用が高くなる傾向にあります。ペットには人のような高額医療費制度がありません。ペット保険に加入していない限りは、基本的に全額自己負担になることを覚えておきましょう。

ペット保険で保険金をお支払いする主な治療費は、通院や入院、手術だけではありません。これらの治療に付随するさまざまな治療費をカバーしますが、細かな補償内容はペット保険によって異なります。当社の『げんきナンバーわんスリム』の場合は以下の通りです。

時間外診料(夜間診療費や休日の割増診療費などの時間外診療費)については、補償対象外としているペット保険も少なくありません。

また、補償対象となる傷病も加入する保険によって異なります。犬猫に多い膝蓋骨脱臼(パテラ)、歯科治療、椎間板ヘルニアなどが補償対象となっているか確認しておくとよいでしょう。

人と同じで、ペットのケガや病気はいつ起こるかわかりません。加入後に後悔することがないように、通院・入院・手術が補償の対象となるか以外の細かな補償内容もしっかりと確認しておきましょう。

ペット保険は、基本的に保険加入後に発生した病気やケガの治療費を補償するものです。そのため、例えば次のようなケースは補償されないことがほとんどです。

以下では、これらそれぞれのケースについて詳しく解説します。

ペット保険に加入する前から発症していた病気・ケガは補償の対象外です。ペット保険で補償されるのは、基本的に補償が始まってから発症した病気やケガとなります。

万が一、保険金請求をした病気やケガが「加入前に発症していた」とわかった場合、告知義務違反になる可能性があるため注意が必要です。

告知義務違反とみなされると、正しい補償内容へ変更されるため、加入前に発症していた病気やケガは補償対象外となる場合があります。最悪の場合、契約解除となる可能性もあります。

去勢・避妊の手術は、補償の対象外となるのが一般的です。去勢・避妊は病気やケガではないためです。ただし、獣医師による判断で他の病気の治療のために、避妊や去勢手術が必要となった場合は、補償対象となる可能性があります。保険によって異なるため、加入する保険の補償内容を確認するようにしましょう。

なお、お住まいの地方自治体によっては、避妊や去勢手術に補助金を出しているところもあります。避妊や去勢手術を検討している場合は、まずは地方自治体の生活相談課などに問い合わせてみましょう。

ペット保険で補償されるのは、基本的に病気やケガに対する治療費です。そのため、健康診断や予防接種など予防のために行う検査や処置は補償の対象外となるのが一般的です。

そのため、治療目的ではない以下の処置は補償対象外となる場合が多いです。

ただし、獣医師の判断のもと治療のために必要とされた場合は補償対象となるなど、ペット保険によって補償の条件が異なるため、加入する保険の補償内容を確認するようにしましょう。

【関連記事】

検査費用はペット保険で補償される?できるケースとできないケース

ペット保険で保険金を請求する方法には次の2種類があります。

すべてのペット保険が後日清算に対応しており、一部のペット保険が窓口精算に対応しています。

ここからは、それぞれにどのような違いがあるのかを解説します。

後日精算とは、窓口で治療費を全額支払ったあとに、加入しているペット保険会社に保険金を請求する方法です。

保険金請求を行う際は、保険会社が指定している必要書類や請求書などを揃えて申請します。申請する方法は「郵送」や「オンライン」などが代表的です。送付した必要書類をもとに審査され、問題なければ指定の口座に保険金が振り込まれる仕組みです。

窓口精算とは、病院の窓口で自己負担額のみを支払う方法です。後日精算のようにいったん治療費を全額支払う必要がないため、利用者の負担が少ないです。

ただし、窓口精算に対応している動物病院はそう多くありません。そのため、かかりつけの動物病院が窓口精算に対応していない場合、後日清算で保険金を請求することになります。

窓口精算を希望する場合には、事前にかかりつけの動物病院が「窓口精算に対応しているか」を確認後に加入するとよいでしょう。

ペット保険は、お申込みをしてすぐに補償が始まるわけではありません。そのため、特に次の2点をしっかりと理解しておくことをおすすめします。

以下では、それぞれの注意点について詳しく解説します。

ペット保険の補償が開始されるまでの一般的な流れは、「お申込み→審査→保険期間の開始」となります。ペット保険によって、保険期間の開始日から一定期間、保険金の支払い対象とならない「待機期間」が設けられています。

審査期間や待機期間の最中に病気やケガをしても、補償対象外になってしまうため注意が必要です。

そのため「申込みから保険期間の開始日」と「待機期間」を確認するようにしましょう。保険期間の開始日は「申込日の翌日から開始、翌々月の1日から開始」などとペット保険ごとに明記されています。待機期間がある場合には「保険期間の開始日からケガの場合は〇日間、病気の場合は〇日間」などと明記されているでしょう。

保険を選ぶ際は、待機期間のある保険であっても保険期間の開始日が早ければ早くに補償が始まることもありますので、「待機期間がないからすぐに補償してくれる」と安易に考えず、「申込みから保険期間の開始日」と「待機期間」をしっかりと確認することが大切です。

ペット保険の保険期間は1年間です。つまり、1年ごとに契約が更新されていくという仕組みで、更新時の年齢に応じて保険料も変わるのが一般的です。

また、ペット保険には「更新時に審査があるもの」と「審査がなく無条件で更新ができるもの」があります。審査がある場合、病歴や前年の保険の利用状況などによって、どんな条件変更があるのかを確認しておきましょう。

年間の利用回数は、更新時にリセットされることが一般的です。つまり、年間で5回ペット保険を利用していた場合でも、更新時期を迎えると0回に戻ります。ただし、中にはリセットされない保険もあるため、こちらも確認をしておきましょう。

ペット保険への加入は任意ですが、ペットの万が一のときに備えておきたいと考えるのであれば、加入することをおすすめします。ペット保険への加入をおすすめする大きな理由としては以下の3点です。

以下では、それぞれの理由について詳しく解説します。

ペット保険に入っていない限り、ペットにかかる治療費は全額飼い主さんの自己負担となります。そのため、場合によっては数十万円の治療費を求められる可能性もあるでしょう。実際に、小型犬に多い椎間板(ついかんばん)ヘルニアや膝蓋骨脱臼(パテラ)では、治療費が高額になることも少なくありません。

一方、ペット保険に入っていれば、高額な治療費の自己負担額を5割や3割程度に減らすことができます。そのため、万が一のときも経済的な不安を軽減することができるでしょう。

実際に、当社に寄せられた加入者へのアンケートでも、「以前飼っていたペットの治療費が高く苦労した」「友人、知人からペットの治療費が高額になると聞いて加入した」という声は多く聞かれます。

ペット保険に加入することは、治療方法の選択肢が広がるというメリットも期待できます。例えば治療費が高額になる治療方法であっても、自己負担額が減るため、選択肢の一つとして視野に入れることができるようになります。

一方ペット保険に加入していない場合は、経済的な理由で最適な治療方法を諦めざるをえなくなることもあるでしょう。ペットの治療費は高額になりがちです。経済的な負担を気にすることなく最適な治療を受けさせるためにも、ペット保険で事前に備えておくことをおすすめします。

ペットは自分の不調を伝えることができません。それに加え、ペット保険に入っていないことで「お金がかかるから」という理由で様子を見てしまい、受診が遅れる場合があります。

ペット保険に加入しておけば、治療費の自己負担額を減らすことができるため、ペットの「動物病院に連れて行こう」という気持ちが生まれやすくなるでしょう。結果として、早期治療につながり、回復が早くなる可能性もあるでしょう。

また、品種ごとにかかりやすい病気があることを知り、早めの備えとしてペット保険に加入する飼い主さんもいます。

ペット保険への加入を考えるのであれば、加入するタイミングも重要なポイントになります。加入時期としておすすめのタイミングは以下の2つです。

以下では、それぞれの理由について解説します。

ペット保険は0歳から加入することをおすすめします。なぜなら、ペットはいつ、どのようなタイミングで病気やケガをするかわからないためです。

特に、若いうちは好奇心が旺盛で体も未発達なため、思わぬ病気やケガをする可能性があります。例えば、子犬の頃に多い異物誤飲は、飲み込んだものによっては命に関わる恐れもあります。若いうちからペット保険に入っていれば、このようなリスクに備えることが可能です。

また、ペット保険の加入には年齢の上限があるのが一般的です。例えば当社の『げんきナンバーわんスリム』の場合は、7歳11ヵ月までしか加入ができません。ペット保険への加入を考えるのであれば、できるだけ早い時期からの加入をおすすめします。

ペット保険はペットが健康体であるうちに加入しましょう。病気やケガをしてしまうと、病歴によってはペット保険に加入できなくなる恐れがあるためです。

ペット保険に加入する際には、人と同じく健康状態を告知する必要があります。告知では、現在の健康状態だけでなく過去の病歴も記載する必要があります。場合によっては、加入できなかったり特定の病気が補償対象外になったりする可能性もあるため注意が必要です。

ペット保険は一見どれも同じように見えるかもしれませんが、保険会社や商品によって補償内容はさまざまです。ペット保険を選ぶ場合には、特に次の3つのポイントに注目することをおすすめします。

以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ペット保険にはさまざまなものがあり、保険によって補償内容が異なります。そのため、まずは自分のペットがかかりやすい病気やケガが補償の対象になるかを確認しましょう。

先天性・遺伝性疾患は、一度発症すると病気と長く付き合うことになる場合も多いため、補償対象となっているとより安心です。0~3歳などの若齢での発症リスクが比較的高いため、若齢のペットの場合確認しておくとよいでしょう。

通院補償の有無も確認しておきましょう。保険によっては通院が補償されないものもあります。ペットの治療の大半は通院で通院回数が増えれば増えるほど、自己負担額もどんどんかかってしまいます。

保険金の支払い金額の上限についても確認しましょう。

入院・通院・手術を合わせて「年間最大補償額 200万円」など一見して補償が手厚いように見える保険でも、手術は1回「〇万円まで」、通院は1日「〇千円まで」など、入院、通院、手術それぞれに1日あたりの支払い限度額が設けられている場合、1日あたりの上限を超えた分はすべて自己負担になります。

<犬猫の1回あたりの平均治療費>

| 手術費 | (犬)20万0,515円 (猫)19万1,571円 |

| 入院費 | (犬)10万0,495円 (猫)10万1,397円 |

| 通院費 | (犬)1万3,739円 (猫)1万2,402円 |

犬猫の1回あたりの平均手術費は20万円前後、通院費は1万円以上である上に、平均よりも高い治療費が発生することも少なくありません。

万が一の高額治療に備えるなら、「1日あたりの保険金支払い額の上限がない保険か」「上限金額が十分にある保険か」の確認が大切です。

犬や猫に多いアレルギー疾患、下痢や嘔吐などの不調は、症状や体質によっては定期的な通院が必要になることがあります。一概に何回の通院補償があれば大丈夫と言えるものではないため、年間の保険金の支払い回数に制限がない、もしくは、十分にある保険を選んでおくと安心です。

骨折や膝蓋骨脱臼(パテラ)などの手術では、複数回の手術が必要になることもあります。1度異物誤飲をした子が、数か月後にもう一度誤飲をしたという事例もあるため、入院と手術の保険金の支払い回数も確認するようにしましょう。

ペット保険は1年ごとに継続更新していくのが一般的ですが、犬の平均寿命(※)は14.62歳、猫の平均寿命は15.79歳といわれています。

次の点もしっかりと確認して、安心して長く加入できる保険を選びましょう。

※ 令和5年全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)

高額治療費の支払いに強いペット保険を選ぶならペット&ファミリー損保の『げんきナンバーわんスリム』がおすすめです。ペット&ファミリー損保は日本のペット保険会社の中で長い歴史を持つ会社の1つです。

『げんきナンバーわんスリム』には3つの特徴があります。

商品の詳細は、WEBサイトをご確認ください。

※1 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※2 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※3 今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

1日に複数の検査を行うような通院、手術や入院の内容によっては、治療費が高額になるケースも少なくありません。

例えば、1日あたりの保険金支払い限度額が1万円の保険に加入していた場合、通院で10万円の治療が発生しても、1日あたりの限度額を超える9万円は自己負担となります。

しかし、『げんきナンバーわんスリム』には、1日あたりの限度額がないため、通院でも最大で70万円の保険金を受け取ることができます。

年間の利用回数にも上限がないので、慢性疾患で20回を超える通院が発生しても、年間の限度額内であれば何度でも保険金の請求が可能です。

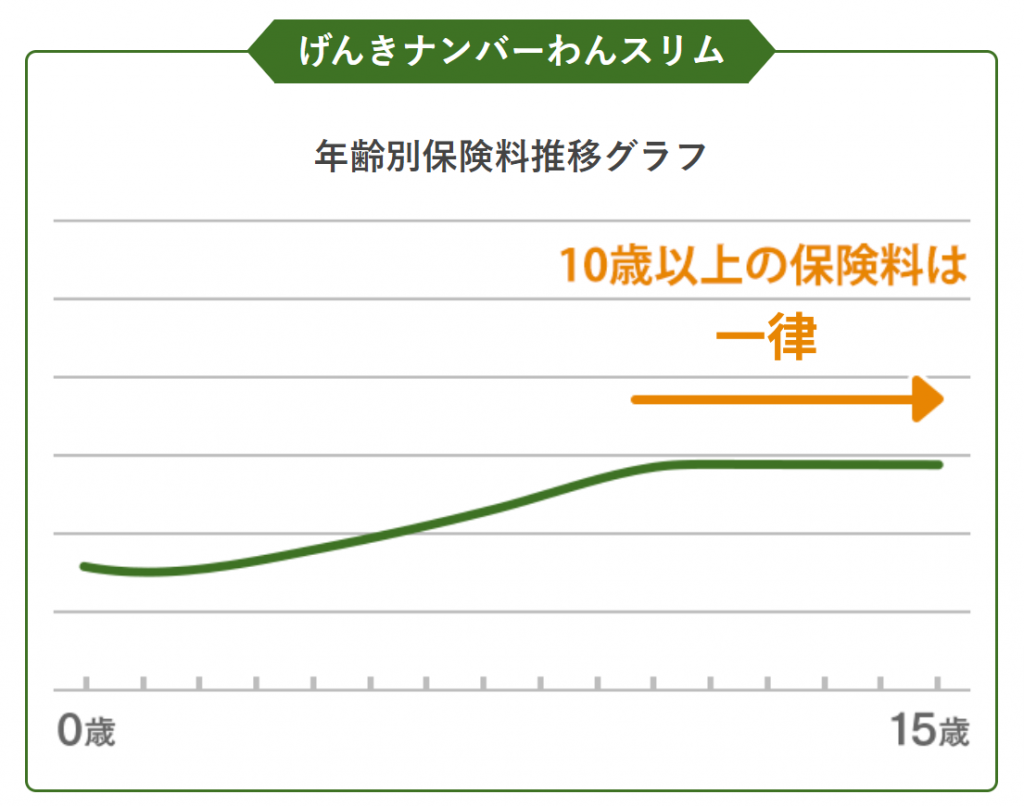

ペット保険は人の保険と同様、年齢が高くなるほど保険料が高くなるのが一般的です。特にペットの年齢が10歳を超えると保険料が大きく値上がりする場合があります。

『げんきナンバーわんスリム』は月々1,560 円から*ご加入いただけ、生涯保険を続けられるように10歳以降の保険料は一律です。

契約更新時の審査はないため、契約時と同じ条件で終身での継続が可能。将来の経済的負担を気にすることなく、安心して万が一の備えが続けられます。

*プラン50(小型犬・初年度保険料1歳)の場合

『げんきナンバーわんスリム』は全国すべての動物病院に対応しています。通院、入院、手術はもちろん、時間外診療費にも対応。急な休日や夜間の診療でも安心です。

さらに、ペット保険で補償対象外となりがちな、歯科治療、膝蓋骨脱臼(パテラ)、椎間板ヘルニア、先天性・遺伝性疾患、猫エイズ(FIV)も補償対象となります。

先天性や遺伝性の病気が心配な0~3歳の若齢の犬猫も安心して加入いただけます。

犬や猫に多い以下の病気やケガの治療も幅広く補償します。

| 犬に多い病気・ケガ | 猫に多い病気・ケガ |

|---|---|

| ●歯周病などの歯科疾患※4 ●椎間板ヘルニア ●異物誤飲 ●骨折 ●僧帽弁閉鎖不全症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●膝蓋骨脱臼(パテラ) ●特発性てんかん ●若齢性白内障 ●進行性網膜萎縮症 | ●歯周病などの歯科疾患※4 ●異物誤飲 ●腎不全 ●尿路結石症 ●心筋症 ●ガン ≪先天性・遺伝性の可能性がある病気≫ ●多発性囊胞腎(のうほんじん)症 ●肥大型心筋症 ●骨軟骨異形成症 |

補償プランはご都合に合わせて、シンプルでわかりやすい2種類からお選びいただけます。

※ 補償期間中に受けた病気・ケガの治療に対し、保険金の年間限度額はプラン70の場合は70万円まで、プラン50の場合は50万円まで。また、1日あたり5,000円の免責金額(自己負担額)があります。

※ 保険金のお支払い対象とならない治療費がありますので、詳しくは、「補償内容ページ」「お支払い事例ページ」「重要事項説明書」等をご覧ください。

※今後の商品改定等により、保険料が変更となる場合があります。

24D195ー241128

ペットの健康を考えるのであれば、ペット保険への加入がおすすめです。ペットの病気やケガの治療には、一度に数万円~数十万円がかかることも珍しくなく、場合によっては経済的な問題から治療の選択肢が狭まってしまうこともあります。

ペット保険に加入しておけば、自己負担額を減らせるため、ペットにとって最適な治療方法を選択することも可能になるでしょう。

また、ペットが病気やケガをしてからでは、ペット保険に加入できなくなる恐れがあります。加入年齢にも制限があることが多いため、ペットが健康なうちからペット保険の加入を検討することをおすすめします。